Genetic typing of DNA of isolates of Coxiella burnetii isolated from patients with Q fever in the Stavropol Territory

- Authors: Siritsa Y.V.1, Ul’shina D.V.1, Volynkina A.S.1, Vasilieva O.V.1, Gnusareva O.A.1, Mikhailova М.Е.1, Kulichenko A.N.1

-

Affiliations:

- Stavropol Plague Control Research Institute

- Issue: Vol 102, No 5 (2025)

- Pages: 539-546

- Section: ORIGINAL RESEARCHES

- URL: https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/18924

- DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-745

- EDN: https://elibrary.ru/KAYPRN

- ID: 18924

Cite item

Abstract

The aim of the study is to genetically type DNA of isolates of Coxiella burnetii obtained in the Stavropol Territory (ST) from 2009 to 2023, and to analyze the genetic structure of the Q fever pathogen population in the region.

Materials and methods. The study used blood sera from febrile patients obtained from the Center for Hygiene and Epidemiology in the Stavropol Territory between 2009 and 2023. MST typing of C. burnetii was performed, and the MST type was determined using an online resource (http://ifr48.timone.univ-mrs.fr). The phylogenetic tree was constructed using the MEGA software. Plasmid typing was performed using type-specific primers for the QpH1, QpRS and QpDV plasmid loci, and the resulting amplification products were visualized by electrophoresis in a 2% agarose gel. The territorial distribution of genetic variants was analyzed using ArcGiS 10.1 software.

Results. Molecular genetic typing of C. burnetii has established that strains of the pathogen of Q fever belonging to two genotypes, MST7 and MST28 of monophyletic group I, are circulating in the Stavropol Territory. The dominant genotype in the eastern regions of the Stavropol territory is MST7, and in the northern regions, it is MST28. The pathogen of Q fever circulating in the Stavropol Territory is of a single plasmid type, QpH1.

Conclusion. Determining the plasmid and MST type allows for the genotyping of C. burnetii DNA isolates without isolating a pure culture, which can be helpful in outbreak investigations and the creation of a regional DNA isolate database.

Full Text

Introduction

The Q fever is a naturally occurring zoonotic disease characterized by polymorphic clinical symptoms, capable of causing severe complications in humans and becoming chronic.

The source of human infection is usually small and large cattle. The main routes of infection are aspiration and contact, and to a lesser extent, alimentary. The transmission factors for the pathogen are raw animal products, meat and dairy products, animal care items, and other objects infected with Coxiella [1, 2].

Currently, sporadic and outbreak cases of Q fever are observed in almost all regions of the world [3–9]. In Russia, coxiellosis is registered in more than 50 administrative territories. In the Stavropol Territory, the incidence of Q fever has been recorded annually since 2016. The regional incidence rate is 27.5 times higher than the national average and 3.6 times higher than the average for the North Caucasus Federal District1.

Thus, the current epizootiological and epidemiological situation regarding coxiellosis necessitates the implementation of systematic monitoring of Coxiella burnetii circulation within the territory of the North Caucasus.

In recent years, the role of molecular genetic research has increased in monitoring the state of populations of highly dangerous pathogens and in epidemiological investigations of disease cases [10]. The differentiation of C. burnetii strains and the study of population structure are associated with difficulties due to the complexity of cultivating Coxiella in laboratory conditions, their high pathogenicity, and the low degree of genetic heterogeneity within the species [4].

A combination of methods is used for genetic typing of C. burnetii strains and isolates: restriction fragment length polymorphism analysis [11], pulsed-field gel electrophoresis [12–14], selective amplification of restriction enzyme-digested fragments [15], copy number typing of the mobile element IS1111 [16], and single nucleotide polymorphism typing [17].

Methods based on the analysis of variable number tandem repeats (VNTRs) in the genome [18], as well as the multi-spacer typing (MST) method [19], have the greatest differentiating power and versatility.

MST typing is based on the analysis of the sequence of intergenic regions located between open reading frames. The main advantage of the method is the use of potentially highly variable targets that are not subject to evolutionary pressure, which allows for better differentiation of strains within conservative biological species [19, 20]. Currently, the MST method is used in most laboratories worldwide for identifying C. burnetii strains and allows for intraspecies subtyping of genetic variants of different geographical origin without culturing [21, 22].

The MST method can be successfully applied to trace the origin of the pathogen isolates, which will be most relevant in investigation of epidemic outbreaks of this infection. Accumulating information about the genetic characteristics of C. burnetii strains circulating in individual regions will contribute to improving the effectiveness of epidemiological surveillance for Q fever. Using the MST method for genotyping the Q fever pathogen isolated in the territory of the North Caucasus will provide new information about the genetic structure of the C. burnetii population in the region and form a database for epidemiological investigations of coxiellosis cases.

The aim of the study is to perform DNA typing of C. burnetii isolates obtained in the Stavropol Territory in 2009–2023 and to analyze the molecular genetic structure of the pathogen population in the region.

Materials and methods

A total of 1472 blood serum samples from febrile patients, obtained from the Center for Hygiene and Epidemiology in SK between 2009 and 2023, were tested for the presence of C. burnetii DNA. Work with clinical material was carried out with the voluntary informed consent of the patients.

DNA extraction from blood serum samples was performed using the RIBO-prep reagent kit (Central Research Institute of Epidemiology). The identification of C. burnetii DNA in the tested material was performed using the AmpliSens Coxiella burnetii-FL reagent kit (Central Research Institute of Epidemiology) according to MR 3.1.0281-222. Plasmid profiling and MST genotyping were performed for positive samples with sufficient pathogen DNA concentration (Ct ≤ 25).

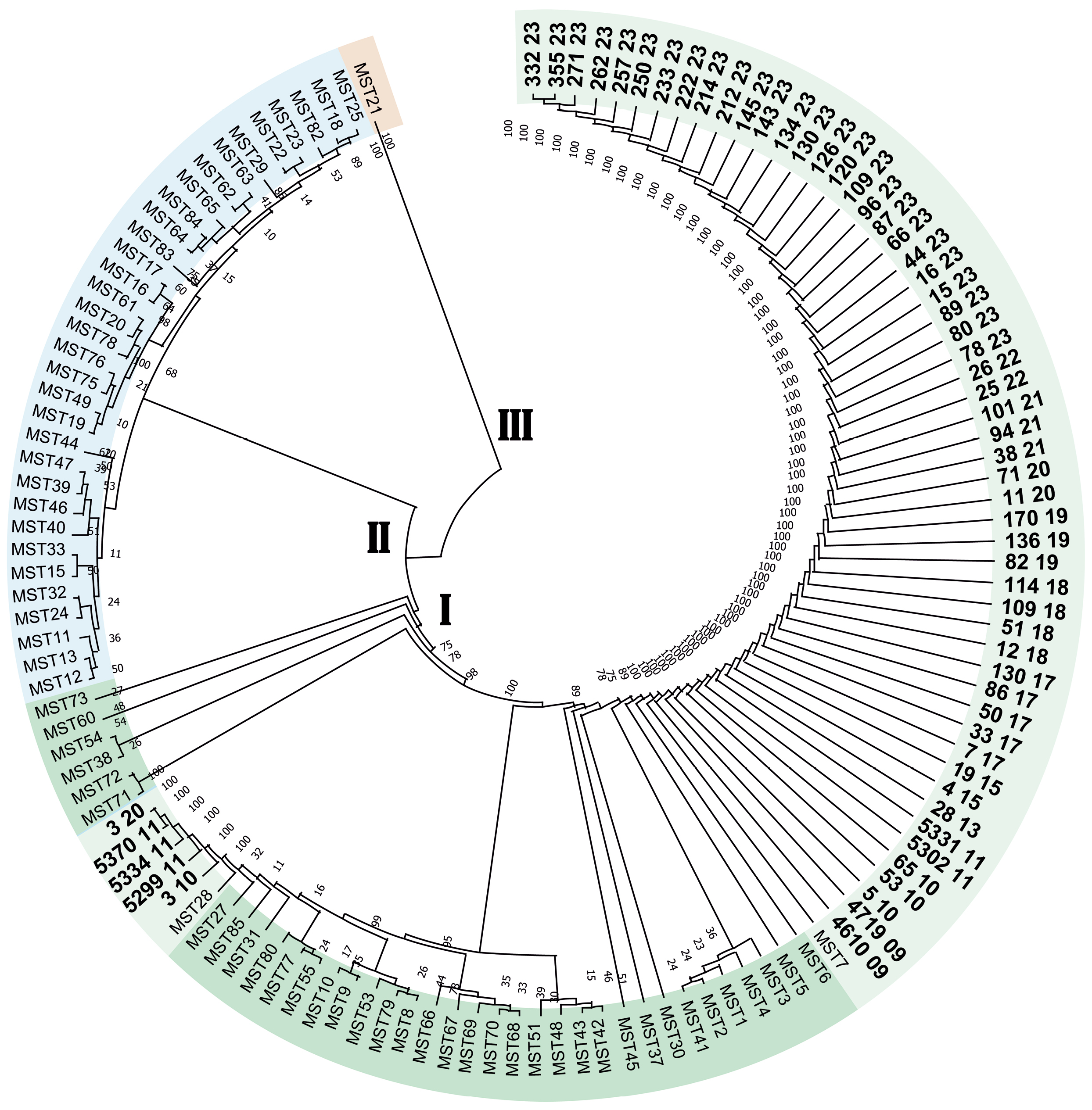

MST typing was performed according to the method proposed by O.O. Glazunova et al. [19]. For the amplification of the nucleotide sequences of each of the 10 non-coding intergenic spacers, a separate reaction mixture with a primer pair to a conserved region was used (Table 1). Amplification was performed using the BioMaster HS-Taq PCR-Color (2×) ready-to-use reaction mixture (Biolabmix). Reaction mixture composition: primer F (C = 10 pmol/µL) — 1.25 µL, primer R (C = 10 pmol/µL) — 1.25 µL, BioMaster HS-Taq PCR-Color (2×) mix — 12.5 µL, sample volume — 10 µL. PCR was performed on a T100 DNA thermocycler (Bio-Rad), with the following reaction profile: initial denaturation (95°C for 5 min); second stage for 40 cycles (95°C for 20 s, 57°C for 30 s, 72°C for 1 min); final elongation (72°C for 5 min). Sanger sequencing was performed on an Applied Biosystems 3500 capillary sequencer. Sequence assembly was performed using the VectorNTI program3. When determining the MST group, a comparison was made with the reference genomic sequences of 85 C. burnetii strains isolated between 1945 and 2025 in different regions from the online MST type database4 (Fig. 2). The dendrogram based on the MST typing results was constructed using the MEGA 10 software5.

Table 1. Primer sequences for MST typing

Locus/length of fragment, bp | Primer direction | Sequence (5’–3’) |

Cox2/397 | forward | GAAGCTTCTGATAGGCGGGA |

reverse | CAACCCTGAATACCCAAGGA | |

Cox5/395 | forward | TGGTATGACAACCCGTCATG |

reverse | CAGGAGCAAGCTTGAATGCG | |

Cox18/557 | forward | TTCGATGATCCGATGGCCTT |

reverse | CGCAGACGAATTAGCCAATC | |

Cox20/631 | forward | TCTATTATTGCAATGCAAGTGG |

reverse | GATATTTATCAGCGTCAAAGCAA | |

Cox22/383 | forward | CGCAAATTTCGGCACAGACC |

reverse | GGGAATAAGAGAGTTAGCTCA | |

Cox37/463 | forward | ATTCCGGGACCTTCGTTAAC |

reverse | GGCTTGTCTGGTGTAACTGT | |

Cox51/674 | forward | GCGAGAACCGAATTGCTATC |

reverse | TAACGCCCGAGAGCTCAGAA | |

Cox56/479 | forward | ATGCGCCAGAAACGCATAGG |

reverse | CAAGCTCTCTGTGCCCAAT | |

Cox57/617 | forward | GGTGGAAGGCGTAAGCCTTT |

reverse | TGGAAATGGAAGGCGGATTC | |

Cox61/611 | forward | GGGATTTCAACTTCCGATAGA |

reverse | GAAGATAGAGCGGCAAGGAT |

The analysis of the territorial distribution of genetic variants and the creation of the map were performed using ArcGIS 10.1 software.

Plasmid typing was performed using the PCR method with type-specific primers for the QpH1, QpRS and QpDV plasmid loci (Table 2) using the BioMaster HS-Taq PCR-Color (2×) kit (Biolabmix). Reaction mixture composition: primer F (C = 10 pmol/µL) — 1.25 µL, primer R (C = 10 pmol/µL) — 1.25 µL, BioMaster HS-Taq PCR-Color (2×) mix — 12.5 µL, sample volume — 10 µL. PCR was performed on a T100 DNA thermocycler (Bio-Rad) using the following program: initial denaturation (95°C — 5 min), 40 cycles (95°C — 20 s; 56°C — 30 s; 72°C — 45 s); final elongation (72°C — 5 min). Visualization of the amplification products was performed by electrophoresis in a 2% agarose gel with an intercalating dye (ethidium bromide) [4].

Table 2. Primer sequences for plasmid type determination

Plasmid type | Primer direction | Sequence (5’–3’) |

QpH1 | forward | CTCCAGTAGGGTAATGGTGTСА |

reverse | GCCTTGGCTGGCACCTG | |

QpRS | forward | ATGTCAACAGATGACTCATC |

reverse | CTAGGATAATGAGAGTCTATC | |

QpDV | forward | GAGTCTACTCAGTGATAG |

reverse | TTACCGGTATTTTCTCGA |

Results

When examining 1472 blood serum samples from febrile patients in Stavropol Territory, Coxiella burnetii DNA was detected in 192 samples. Molecular genetic typing (belonging to MST genotypes and plasmid profile types) was performed for 60 DNA isolates of C. burnetii with a sufficient amount of the pathogen's target DNA for analysis (Ct ≤ 25). The obtained data were used to study the distribution of Coxiella burnetii gene variants in the Stavropol Territory from 2009 to 2023.

Genetic typing of C. burnetii isolates by MST method

As a result of the MST typing performed, the C. burnetii DNA isolates obtained from the territory of the North Caucasus were found to belong to two genotypes: MST7 (55 samples, 2009–2023) and MST28 (5 samples, 2010–2011, 2020). MST7 genotype DNA isolates were detected in 55 samples from Q fever patients in 14 districts of the Stavropol Territory: Budennovsk (15), Kursk (14), Ipatovo (4), Sovetsk (4), Shpakovskoe (4), Neftekumsk (3), Blagodarnoe (3), Apanasenkovskoe (1), Georgievsk (2), Krasnogvardeyskoe (1), Levokumskoe (1), Turkmenskoe (1), Kirovskoe (1), and Grachevskoe (1); Fig. 1. Five DNA isolates of C. burnetii from the Apanasenkovsky (2), Ipatovsky (2) and Neftekumsky (1) districts were assigned to the MST28 genotype.

Fig. 1. Geographical distribution of C. burnetii MST genotypes in Stavropol Territory (2009–2023).

The C. burnetii DNA isolates studied in this research belonged to monophyletic group I and were located on the dendrogram within two separate clades (Fig. 2).

Fig. 2. Cluster analysis of 60 C. burnetii DNA isolates based on MST typing data.

The dendrogram was constructed using the UPGMA algorithm. Three monophyletic lineages (I, II, III) were identified. Isolates sequenced at the Stavropol Anti-Plague Institute of Rospotrebnadzor are marked in bold.

Plasmid DNA typing of C. burnetii isolates

In addition to MST typing for all extracted DNA isolates, the plasmid profile was determined. It was established that the Coxiella burnetii pathogen, belonging to the QpH1 plasmid type, is circulating in the Stavropol Territory [23]. DNA isolates containing plasmids QpRS and QpDV were not detected in the samples studied.

Discussion

During the interpretation of the obtained data, it was found that the genetic structures of C. burnetii populations in the North Caucasus and other regions of the Russian Federation differ. Previous genetic studies of the Q fever pathogen strain collection isolated from environmental samples in the Leningrad and Pskov regions revealed that the dominant genotype of C. burnetii in the studied regions is MST23 (monophyletic group II) [4].

Analysis of information contained in the MST7 genotype database of C. burnetii showed that MST7 genotype strains (3 strains) were previously isolated from clinical material in Russia (Leningrad, 1955, 1957) and France (1993). C. burnetii strains of genotype MST28 (4 strains) were isolated from clinical material in Kazakhstan (1962, 1965).

MST7 genotype strains (monophyletic group I), which are widespread in the North Caucasus region, were first isolated in Russia during investigations into Q fever outbreaks in Leningrad in 1955 and 1957 and were previously considered unique to Russia, having been imported from Central Asian countries, as all those who contracted Q fever were workers involved in processing cotton brought from Central Asia, where Q fever was enzootic at the time [4, 24].

C. burnetii DNA isolates belonging to genotype MST28 were identified in Russia for the first time; strains of this genotype were also previously isolated in Central Asia (Kazakhstan).

All of the above allows us to hypothesize that both genotypes (MST7 and MST28) circulating in the Stavropol Territory were likely introduced to the region from Central Asia. However, due to the limited data on the genetic characteristics of C. burnetii strains prevalent in Russia and other regions of the world, further study is needed on the territorial distribution of C. burnetii genotypes in various regions of Russia, including the Astrakhan and Rostov regions, where a high incidence of Q fever is registered annually, as well as in Central Asian countries, to identify dominant genetic variants and establish probable routes of Q fever pathogen introduction into individual regions of the Russian Federation.

The new information obtained in this study on the distribution of C. burnetii strains belonging to genotypes MST7 and MST28 in the North Caucasus region can be used in the epidemiological investigation of Q fever outbreaks and sporadic cases in Russian regions.

Based on the data from the conducted study, it is suggested that the C. burnetii population in the North Caucasus is homogeneous in terms of plasmid type. It is known that belonging to the QpH1 plasmid type is characteristic of strains from different geographical origins. Strains and isolates with the QpH1 plasmid genotype have been previously isolated in Russia and in European countries (France, Switzerland, Germany, Romania, Slovakia, Greece, Czechoslovakia, Ukraine, Austria), Central Asia (Uzbekistan, Kazakhstan, Mongolia), America (USA, Canada), and West Africa (Senegal and the Republic of Guinea).

When comparing the plasmid profiles and MST types of DNA isolates and strains from the online database identified in the Stavropol Territory, it was established that previously isolated strains of Q fever with MST7 (Russia, France) and MST28 (Kazakhstan) genotypes belonged to the QpRS plasmid type [19]. Conversely, the DNA isolates identified in this study with similar MST types belonged to the QpH1 plasmid type.

To date, plasmid genes definitively associated with pathogen virulence have not been identified. There is a proposal that strains with the QpH1 plasmid are more evolutionarily ancient representatives of the pathogen population circulating in natural foci, characterized by low epidemic potential [25]. Thus, the previously isolated strains of C. burnetii (Leningrad-2, Leningrad-4) that caused outbreaks in Leningrad (1955 and 1957) belonged to genotype MST7, plasmid type QpRS [24, 26]. At the same time, the C. burnetii strain NL3262, which caused a mass outbreak of Q fever in the Netherlands in 2007–2010 [1], belonged to the QpH1 plasmid type. Therefore, the assumption about the insufficient pathogenic potential of C. burnetii strains with the QpH1 plasmid type, which is necessary for the epidemic process to occur, requires further experimental and theoretical justification.

1 The State report "On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Stavropol Territory in 2023". Stavropol; 2023. 129 p. URL:

https://26.rospotrebnadzor.ru/doc/gd/doklad23.pdf (In Russ.)

2 Methodological recommendations MR 3.1.0281-22 "Epidemiological surveillance, laboratory diagnostics and prevention of Ku fever" (approved by the Head of Rospotrebnadzor on 04.08.2022).

3 URL: https://vector-nti.software.informer.com/

4 URL: http://ifr48.timone.univ-mrs.fr

5 URL: https://www.megasoftware.net/

About the authors

Yulia V. Siritsa

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: merendera@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-9442-6966

researcher, Laboratory for diagnostics of bacterial infections

Russian Federation, StavropolDiana V. Ul’shina

Stavropol Plague Control Research Institute

Author for correspondence.

Email: vladidiana@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0001-7754-2201

Cand. Sci. (Biol.), senior researcher, Laboratory for diagnostics of bacterial infections

Russian Federation, StavropolAnna S. Volynkina

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: volyn444@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-5554-5882

Cand. Sci. (Biol.), Head, Laboratory for diagnostics of viral infections

Russian Federation, StavropolOksana V. Vasilieva

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: ksusha.vasilieva@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-8882-6477

Cand. Sci. (Med.), Head, Laboratory for diagnostics of bacterial infections

Russian Federation, StavropolOlga A. Gnusareva

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: gnusarevao@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-9044-1808

researcher, Laboratory for diagnostics of bacterial infections

Russian Federation, StavropolМarina Е. Mikhailova

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: stavnipchi@mail.ru

ORCID iD: 0009-0000-3647-2550

researcher, Laboratory for diagnostics of bacterial infections

Russian Federation, StavropolAlexandr N. Kulichenko

Stavropol Plague Control Research Institute

Email: kulichenko_an@list.ru

ORCID iD: 0000-0002-9362-3949

Dr. Sci. (Med.), Professor, Аcademician of RAS, Director

Russian Federation, StavropolReferences

- Шпынов С.Н., Рудаков Н.В., Зеликман С.Ю., Транквилевский Д.В. Анализ геномов Coxiella burnetii при изучении эпидемии лихорадки Ку. Фундаментальная и клиническая медицина. 2022;7(2):94–101. Shpynov S.N., Rudakov N.V., Zelikman S.Yu., Trankvilevskiy D.V. Analysis of Coxiella burnetii genomes in context of epidemic Q fever. Fundamental and Clinical Medicine. 2022;7(2):94–101. DOI: https://doi.org/10.23946/2500-0764-2022-7-2-94-101 EDN: https://elibrary.ru/ifhvin

- Рудаков Н.В., Егембердиева Р.А., Дуйсенова А.К. Клещевые трансмиссивные инфекции человека. Омск;2016. Rudakov N.V., Egemberdieva R.A., Duisenova A.K. Human Tick-Borne Infections. Omsk;2016. EDN: https://elibrary.ru/xdxbkt

- Georgiev M., Afonso A., Neubauer H., et al. Q fever in humans and farm animals in four European countries, 1982 to 2010. Euro Surveill. 2013;18(8):20407.

- Фрейлихман О.А., Токаревич Н.К., Кондрашова В.Д. Лабораторные методы диагностики Ку лихорадки и генотипирование Coxiella burnetii. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. Журнал имени академика Н.Д. Ющука. 2017;(2):49‒60. Freylikhman O.A., Tokarevich N.K., Kondrashova V.D. Methods of laboratory diagnosis of Q fever and genotyping of Coxiella burnetii. Infectious Diseases: News, Opinions, Training. 2017;(2):49‒60. EDN: https://elibrary.ru/ylzuqd

- Brooke R.J., Schneeberger P.M., Hoek W. Q fever in the Netherlands? A review. Culture. 2011;32(1):5–7.

- Porten K., Rissland J., Tigges A., et al. A super-spreading ewe infects hundreds with Q fever at a farmers' market in Germany. BMC Infect. Dis. 2006;6:147. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2334-6-147

- Santoro D., Giura R., Colombo M.C., et al. Q fever in Como, Northern Italy. Emerg. Infect. Dis. 2004;10(1):159–60. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1001.030467

- Wattiau P., Boldisova E., Toman R., et al. Q fever in Woolsorters, Belgium. Emerg. Infect. Dis. 2011;17(12):2368–9. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1712.101786

- van Woerden H.C., Mason B.W., Nehaul L.K., et al. Q fever outbreak in industrial setting. Emerg. Infect. Dis. 2004;10(7):1282–9. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1007.030536

- Панферова Ю.А. Молекулярно-генетические основы физиологии и патогенности Coxiella burnetii. Инфекция и иммунитет. 2012;2(3):615–26. Panpherova Yu.A. Molecular-genetic basis of physiology and pathogenicity of Coxiella burnetii. Russian Journal of Infection and Immunity. 2012;2(3):615–26. EDN: https://elibrary.ru/pccucx

- Hendrix L.R., Samuel J.E., Mallavia L.P. Differentiation of Coxiella burnetii isolates by analysis of restriction-endonuclease-digested DNA separated by SDS-PAGE. J. Gen. Microbiol. 1991;137(2):269–76. DOI: https://doi.org/10.1099/00221287-137-2-269

- Heinzen R.A., Frazier M.E., Mallavia L.P. Nucleotide sequence of Coxiella burnetii superoxide dismutase. Nucleic Acids Res. 1990; 18(21): 6437. DOI: https://doi.org/10.1093/nar/18.21.6437

- Jäger C., Willems H., Thiele D., Baljer G. Molecular characterization of Coxiella burnetii isolates. Epidemiol. Infect. 1998;120(2):157–64. DOI: https://doi.org/10.1017/s0950268897008510

- Thiele D., Willems H., Köpf G., Krauss H. Polymorphism in DNA restriction patterns of Coxiella burnetii isolates investigated by pulsed field gel electrophoresis and image analysis. Eur. J. Epidemiol. 1993;9(4):419–25. DOI: https://doi.org/10.1007/bf00157400

- Arricau-Bouvery N., Hauck Y., Bejaoui A., et al. Molecular characterization of Coxiella burnetii isolates by infrequent restriction site-PCR and MLVA typing. BMC Microbiol. 2006;6:38. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2180-6-38

- Denison A.M., Thompson H.A., Massung R.F. IS1111 insertion sequences of Coxiella burnetii: characterization and use for repetitive element PCR-based differentiation of Coxiella burnetii isolates. BMC Microbiol. 2007;7:91. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2180-7-91

- Priestley R.A., Hornstra H.M., Pearson T., et al. The state of the SNP: using real-time PCR to genotype Coxiella burnetii. In: Abstract № 34, 23rd Meeting of the American Society for Rickettsiology. Hilton Head;2009.

- Svraka S., Toman R., Skultety L., et al. Establishment of a genotyping scheme for Coxiella burnetii. FEMS Microbiol. Lett. 2006;254(2):268–74. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2005.00036.x

- Glazunova O., Roux V., Freylikman O., et al. Coxiella burnetii genotyping. Emerg. Infect. Dis. 2005;11(8):1211–7. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1108.041354

- Волкова Р.А., Сколотнева Е.С., Эльберт Е.В. и др. Прямые и косвенные методы определения нуклеотидного состава ДНК последовательностей микроорганизмов. Биопрепараты. 2015;(2):9–14. Volkova R.A., Skolotneva E.S., Elbert E.V., et al. Elbert Direct and indirect methods of determining DNA nucleotide sequences in microorganisms. Biopreparation (Biopharmaceuticals) 2015;(2):9–14. EDN: https://elibrary.ru/uckkox

- Di Domenico M., Curini V., De Massis F., et al. Coxiella burnetii in central Italy: novel genotypes are circulating in cattle and goats. Vector Borne Zoonotic Dis. 2014;14(10):710–5. DOI: https://doi.org/10.1089/vbz.2014.1587

- Kumsa B., Socolovschi C., Almeras L., et al. Occurrence and genotyping of Coxiella burnetii in ixodid ticks in Oromia, Ethiopia. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2015;93(5):1074–81. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.14-0758

- Сирица Ю.В., Гнусарева О.А., Васильева О.В. и др. Плазмидное типирование ДНК изолятов Coxiella burnetii, выделенных от больных лихорадкой Ку в Ставропольском крае. Национальные приоритеты России. 2024;55(4):76–78. Siritsa Yu.V., Gnusareva O.A., Vasilieva O.V., et al. Plasmid typing of DNA isolates of Coxiella burnetii obtained from patients with coxiellosis in the Stavropol Territory. National priorities of Russia. 2024;55(4):76–78. EDN: https://elibrary.ru/krfbgh

- Панферова Ю.А. Генотипирование штаммов и изолятов Coxiella burnetii, циркулирующих на территории России и Украины, с помощью плазмидного анализа. В кн.: Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения: материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. Пермь;2016. Panferova Yu.A. Genotyping of Coxiella burnetii strains and isolates circulating in Russia and Ukraine using plasmid analysis. In: Fundamental and Applied Aspects of Public Health Risk Analysis: materials of the All-Russian scientific-practical online conference of young scientists and specialists of Rospotrebnadzor. Perm'; 2016.

- Abou Abdallah R., Million M., Delerce J., et al. Pangenomic analysis of Coxiella burnetii unveils new traits in genome architecture. Front Microbiol. 2022;13:1022356. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1022356

- Freylikhman O., Kiselev A., Kazakov S., et al. Draft genome sequence of Coxiella burnetii historical strain Leningrad-2, isolated from blood of a patient with acute Q fever in Saint Petersburg, Russia. Genome Announc. 2018;6(3):e01464–17. DOI: https://doi.org/10.1128/genomea.01464-17

Supplementary files