Интенсивность дегрануляции и лизиса гранулоцитов крови человека при взаимодействии с Yersinia pestis на модели бактериемии ex vivo

- Авторы: Кравцов А.Л.1, Бугоркова С.А.1, Клюева С.Н.1, Шмелькова Т.П.1, Кожевников В.А.1

-

Учреждения:

- Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

- Выпуск: Том 102, № 1 (2025)

- Страницы: 80-90

- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- URL: https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/18500

- DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-481

- EDN: https://elibrary.ru/OPXPGY

- ID: 18500

Цитировать

Аннотация

Введение. С учётом решающей роли антибактериальных стратегий секреторной дегрануляции и нетоза в предотвращении сепсиса, представляет интерес изучение взаимодействия Yersinia pestis c гранулоцитами крови человека на модели бактериемии ex vivo для оценки эффективности этих стратегий при чуме.

Цель работы — оценка дегрануляции и лизиса гранулоцитов в образцах цельной крови человека в присутствии живых Y. pestis.

Материалы и методы. Бактериемию моделировали добавлением в цельную кровь (с гепарином) клеток аттенуированного штамма Y. pestis EV НИИЭГ, выращенных при 37оС либо 28оС, в дозе 108 м.к./мл. Штаммы Staphylococcus aureus ATCC 6538 (209-P) и Escherichia coli ATCC 25922 использовали в опытах с кровью тех же доноров в качестве положительного контроля. Бактерицидный эффект определяли в различные сроки инкубации крови при 37оС (в течение 6 ч) микробиологическим методом. С помощью проточной цитометрии в крови проводили иммунофенотипирование лейкоцитов по Lyse/No-Wash протоколу для определения экспрессии на поверхности гранулоцитов основного лейкоцитарного антигена CD45 и маркера секреторной азурофильной дегрануляции CD63. Интенсивность лизиса гранулоцитов оценивали по снижению доли этих клеток в суммарной лейкоцитарной популяции.

Результаты. Установлено, что живые клетки чумного микроба, в отличие от E. coli и S. aureus, не приводят к развитию азурофильной дегрануляции в гранулоцитах крови человека и в течение 6 ч не индуцируют аутолизис (нетоз) этих клеток при моделировании бактериемии ex vivo.

Заключение. На модели чумной бактериемии ex vivo впервые получена информация, свидетельствующая о том, что в крови не привитых против чумы людей не работают механизмы внеклеточной бактерицидности гранулоцитов, эффективно функционирующие в условиях бактериемии в отношении E. coli и S. aureus. Подготовлена экспериментально-методическая основа для дальнейших исследований с клетками крови привитых против чумы доноров с целью разработки новых эффективных тестов оценки напряжённости приобретённого клеточного противочумного иммунитета.

Полный текст

Введение

Первичная лёгочная чума (ПЛЧ), вызываемая Yersinia pestis и передающаяся человеку воздушно-капельным путём от другого человека или домашнего животного, является самой опасной бактериальной инфекцией, при которой возбудитель эффективно нейтрализует защитные механизмы иммунной системы и интенсивно размножается в организме хозяина, длительное время не индуцируя развития in vivo защитной воспалительной реакции. Бессимптомный характер развития инфекционного процесса в течение первых 2 сут после аэрогенного заражения чумой является ключевым фактором, определяющим высокую эпидемическую опасность ПЛЧ [1, 2]. Патогенез чумы недостаточно изучен, особенно на стадии бактериемии [3], когда устойчивые к фагоцитозу клетки Y. pestis, внеклеточно размножающиеся в микрокапиллярах печени, лёгких и других органов, вступают in vivo в длительное контактное взаимодействие с лейкоцитами периферической крови, в том числе с нейтрофильными гранулоцитами (НГ), ответственными за развитие воспалительных реакций [4].

Тем не менее в опытах на лабораторных животных установлена важная особенность патогенетического механизма при ПЛЧ, которая заключается в полном подавлении на ранней стадии инфекции необходимых для развития воспаления процессов секреторной азурофильной дегрануляции [5], хемотаксиса [6], апоптоза [7] и лизиса НГ [8] эффекторными Yop-белками (Yersinia outer proteins), синтезируемыми Y. pestis при температуре 37оС и секретируемыми внеклеточно размножающимися чумными микробами в цитоплазму клеток иммунной системы организма хозяина [4, 9]. При этом Yop-белки вирулентности Y. pestis, наоборот, запускают гибель макрофагов по типу апоптоза, что нарушает функционирование in vivo механизма эффероцитоза и неизбежно приводит к генерализации воспалительного процесса в результате массивного аутолизиса неспособных реализовать свой бактерицидный потенциал НГ периферической крови. Аутолизис гранулоцитов, быстро запускаемый с отсрочкой по времени сразу во всём организме, приводит, согласно гипотезе М.Т. Silva [10], к высвобождению в плазму крови огромного количества молекул лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), разрушающей эластин лёгких и кровеносных сосудов, а также расщепляющей клеточные рецепторы и белки плазмы, ответственные за регуляцию процесса коагуляции, что является триггером неожиданного и молниеносного развития сепсиса при ПЛЧ.

Для подтверждения (или опровержения) данной гипотезы требуется детальное изучение процессов дегрануляции и лизиса гранулоцитов крови человека и животных с использованием современных методов цитологического анализа в условиях моделирования чумной бактериемии ex vivo. Как свидетельствуют результаты изучения патогенеза COVID-19, связанного с выраженным дисбалансом в системе эластаза–ингибиторы [11], в случае выделения НГ из периферической крови пациентов важная информация о роли нетоза в иммунологической защите и в развитии при сепсисе процесса гиперкоагуляции может быть потеряна, т. к. процедура центрифугирования клеток крови в градиенте плотности не позволяет дифференцировать от лимфоцитов и моноцитов склонную к нетозу популяцию активированных НГ низкой плотности с повышенным уровнем экспрессии маркера азурофильной дегрануляции CD63 на клеточной поверхности [12].

Длительное время исследования на модели бактериемии ex vivo не проводились, в том числе в опытах с условно-патогенными бактериями [13], т. к. считалось, что гранулоциты крови реализуют свой мощный бактерицидный потенциал только после миграции из сосудистого русла в ткани, где они обезвреживают бактерии с помощью фагоцитоза. Ситуация изменилась после открытия нетоза в 2004 г. и исследований В. МсDonald и соавт. [14], экспериментально доказавших, что аутолизис НГ (нетоз), которому предшествует и сопутствует секреторная азурофильная дегрануляция НГ с высвобождением из гранул ЛЭ, позволяет организму обезвреживать микробы на ранней стадии бактериемии (в течение первых 6 ч) непосредственно в потоке крови с помощью ДНК-сетей NETs (Neutrophil Extracellular Traps), «запускаемых» активированными нейтрофилами во внеклеточное пространство. Причём эффективность этого ранее не известного механизма иммунологической защиты с точки зрения предотвращения бактериального сепсиса при инфекциях, вызываемых Escherichia coli и Staphylococcus aureus, была в 4 раза выше, чем фагоцитоза.

При особо опасных инфекциях, возбудители которых обладают устойчивостью к перевариванию в макрофагах (например, Y. pseudotuberculosis), протеазы и бактерицидные катионные белки, высвобождаемые из НГ в процессе секреторной дегрануляции и цитолиза, частично или полностью обезвреживают устойчивые к фагоцитозу бактерии, которые после такой «предварительной обработки» быстро поглощаются и перевариваются макрофагами [15]. В 2002 г. нами впервые были опубликованы результаты исследований, в которых проточно-цитофлуориметрический метод оценки интенсивности дегрануляции был использован для регистрации различий в способности чумных микробов, выращенных при 28оС и 37оС, запускать ex vivo процесс секреторной дегрануляции в фагоцитах цельной крови человека. Для клеток, выращенных при 37оС, был характерен срыв антибактериального реагирования по показателю секреторной дегрануляции на модели чумной бактериемии [16]. Много лет спустя в зарубежной печати стали появляться экспериментальные данные, способные объяснить механизм зарегистрированного нами феномена отсутствия дегрануляции фагоцитов в крови человека, обсеменённой живыми чумными микробами. Исследования проводились in vivo на мышах [5, 8] и in vitro c НГ, предварительно выделенными из крови человека [17, 18]. Дегрануляция оценивалась, в отличие от нашей работы, не с использованием суправитальной окраски красителем акридиновым оранжевым (АО), а по маркеру дегрануляции CD63. Эксперименты на модели бактериемии ex vivo не проводились. Интенсивность лизиса гранулоцитов в крови человека, обсеменённой чумными микробами или условно-патогенными микроорганизмами, к моменту начала нашей работы методом проточной цитометрии не определялась и не контролировалась.

Актуальность продолжения ранее начатых нами исследований на модели бактериемии ex vivo c использованием маркера азурофильной дегрануляции CD63 и других лейкоцитарных фенотипических маркеров определялась необходимостью разработки клеточного теста оценки напряжённости поствакцинального противочумного иммунитета у людей, основанного на количественной оценке показателя повреждения нейтрофилов периферической крови специфическим антигеном. В свете современных представлений стратегия разработки вакцин для экстренной профилактики чумы и других особо опасных инфекций должна учитывать способность иммуностимулирующих препаратов запускать механизм внеклеточной антителозависимой цитотоксичности (бактерицидности) НГ [19], реализуемый в крови при взаимодействии с иммунными комплексами антиген–антитело с помощью процессов секреторной азурофильной дегрануляции и нетоза [20]. Только при появлении в крови специфических антител к антигену, ранее использованному для иммунизации животных, внутривенное введение (или добавление в кровь) этого антигена запускает в организме (или в условиях ex vivo) защитную IgG-обусловленную анафилактическую реакцию, связанную с секреторной дегрануляцией и лизисом НГ периферической крови [21]. Молекулярные механизмы, ответственные за переход инфекционного процесса при ПЛЧ из бессимптомной фазы в фазу системного воспаления, мало изучены [3, 22], и один из них может быть связан с запуском in vivo IgG-обусловленной аллергической реакции.

Отсутствие местной защитной воспалительной реакции в неиммунном организме хозяина наблюдается не только при заражении дикими вирулентными штаммами Y. pestis, но и в ответ на имеющие плазмиду вирулентности непигментированные штаммы, к которым относится вакцинный штамм Y. pestis EV НИИЭГ (Pgm–pFra+pCad+pPst+) [1, 23]. Обладая остаточной вирулентностью, такие аттенуированные штаммы вызывают гибель лабораторных животных только при внутривенном введении в дозах более 106 м.к., что используется в модельных экспериментах по изучению механизмов иммунитета и вирулентности [23].

Целью настоящей работы явилась оценка дегрануляции и лизиса гранулоцитов в образцах цельной крови человека в присутствии живых Y. pestis.

Материалы и методы

В исследованиях использовали аттенуированный штамм Y. pestis EV НИИЭГ, штаммы S. aureus АТСС 6538 (209-P) и E. coli AТCC 25922 из Государственной коллекции патогенных бактерий Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора. Суточные культуры S. aureus и E. coli выращивали на агаре Хоттингера (рН 7,2) при 37оС. Для клеток Y. pestis EV получали двухсуточную стационарную бактериальную культуру, выращенную на том же агаре при 28оС (Y.pestis28). Экспоненциальную 18-часовую культуру Y. pestis EV с изменёнными антигенными свойствами получали путем выращивания на бульоне Хоттингера (рН 7,2) c аэрацией при 37оС (Y.pestis37) [24]. В стерильном фосфатно-солевом буфере (рН 7,4) с 0,9% NaCl готовили по стандартному образцу мутности ОСО 42-28-59-85П взвеси живых бактерий с концентрацией 109 м.к./мл из культур E. coli, S. aureus, Y.pestis28 и Y.pestis37.

В исследовании приняли участие 10 условно здоровых не привитых против чумы доноров (3 мужчин и 7 женщин) в возрасте 25–55 лет, давшие письменное добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен Этическим комитетом Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (протокол № 9 от 21.10.2020).

Кровь добровольцев забирали в пробирки с антикоагулянтом (гепарином) и использовали в течение 1–2 ч. Для моделирования бактериемии к 1 мл крови, содержащей в среднем 2 × 106 фагоцитов, добавляли 100 мкл исследуемой миллиардной бактериальной взвеси, что соответствовало концентрации 108 м.к./мл крови или исходной микробной нагрузке (число бактерий : фагоцит) в среднем 50 : 1 [25]. С кровью каждого донора взвеси клеток Y. pestis28 и Y.pestis37 исследовали одновременно с взвесями клеток E. coli и/или S. aureus. Образцы крови (по 1 мл) с исследуемыми бактериями помещали в шейкер-инкубатор «ES-20» («BioSan») и инкубировали при перемешивании в течение 6 ч. Контролем служили образцы, инкубируемые в течение 6 ч без бактерий, с добавлением 100 мкл стерильного фосфатно-солевого буфера на 1 мл крови.

Иммунофенотипирование лейкоцитов в исследуемых образцах крови для проточно-цитофлуориметрического анализа осуществляли по протоколу Lyse/No-Wash [26] с использованием меченых мышиных моноклональных антител к антигенам лейкоцитов крови человека СD45-FITC и CD63-PE («Bekman Coulter»). Гранулоциты идентифицировали по степени их внутриклеточной гранулярности (интенсивности бокового светорассеяния) и по экспрессии общего лейкоцитарного антигена (СD45). В гейте гранулоцитов определяли относительное содержание клеток, положительных по экспрессии поверхностного маркера азурофильной дегрануляции CD63 [5, 17]. Результаты учитывали для каждого опытного и контрольного образца крови в динамике: через 0, 1, 2, 4, 6 ч инкубации.

Суммарное количество в крови живых бактерий (в плазме и внутри активных фагоцитов) определяли микробиологическим методом, основанным на осмотическом лизисе клеток крови в дистиллированной воде [27]. К 1 мл Н2О добавляли 10 мкл крови. Через 30 с из разведённой водой плазмы, содержащей бактерии и продукты лизиса клеток крови, готовили в фосфатно-солевом буфере последовательные 10-кратные разведения для высева на чашки с агаром Хоттингера (рН 7,2). Для каждого из разведений число колоний (КОЕ) стафилококка или кишечной палочки подсчитывали через сутки роста при температуре 37оС, а клеток Y. pestis — на 3-и сутки роста при 28оС. По отношению к числу КОЕ через 0 ч инкубации, принятому за 100%, оценивали выживаемость бактерий каждого вида в крови (в %) через 1, 2 и 6 ч инкубации для сравнительной характеристики развития бактерицидного эффекта в условиях ex vivo [25].

Интенсивность лизиса гранулоцитов количественно определяли ex vivo методом проточной цитометрии по снижению доли этих клеток в образцах цельной периферической крови, а также по увеличению относительного содержания в крови клеточного дебриса [25].

Для оценки показателей светорассеяния и интенсивности иммунофлуоресценции меченных CD-маркерами лейкоцитов крови использовали проточный цитометр «DakoCytomation» («Dako») с программным обеспечением «Summit v.4.3 Built 2445».

Полученные экспериментальные данные статистически обрабатывали с использованием стандартного пакета программ «Microsoft Office Excel 2016», «Statistica 10.0» («StatSoft Inc.»), представляя результаты в виде медианы (Me) и квартильных отклонений [Q1; Q3] с расчётом достоверности различий в исследуемых группах с использованием U-критерия Манна–Уитни. Значение р < 0,05 считали значимым.

Результаты

При добавлении в кровь Y.pestis37 в течение 6 ч в гранулоцитах отсутствовали изменения, связанные с состоянием цитоплазматических гранул, а также лизис этих клеток в условиях моделирования ex vivo чумной бактериемии, в то время как в крови тех же доноров условно-патогенные бактерии индуцировали к 6 ч инкубации интенсивную дегрануляцию и неизбежный лизис подавляющего большинства гранулоцитов в суммарной популяции лейкоцитов периферической крови. Антибактериальное реагирование гранулоцитов по исследуемым показателям дегрануляции и цитолиза имело место в случае моделирования бактериемии ex vivo клетками Y.pestis28. Однако, в сравнении с реакцией на E. coli или S. aureus, это реагирование было значительно менее интенсивным (таблица).

Результаты сравнительной оценки интенсивности азурофильной дегрануляции и лизиса гранулоцитов при моделировании бактериемии ex vivo живыми клетками E. coli, S. aureus и Y.pestis37 в зависимости от срока инкубации крови при 37оС, Me [Q1; Q3]

The results of granulocyte azurophilic degranulation and lysis intensity estimation in an ex vivo modeling of bacteremia by live E. coli, S. aureus and Y.pestis37 in depending of blood incubation time at 37oC, Me [Q1; Q3]

Показатель Parameter | Oбразец крови Blood sample | Cрок инкубации, мин | Duration of incubation, min | |||

60 | 120 | 240 | 360 | ||

Интенсивность лизиса гранулоцитов,% Granulocyte lysis intensity, % | Контроль Сontrol | 5,2 | 9,1 | 12,2 | 14,6 |

S. aureus | 27 | 56,0 | 78 | 82,0 | |

E. coli | 22,3 | 38,8 | 63,6 | 78,6 | |

Y.pestis28 | 7,3 | 10,4 | 20,6 | 19,0 | |

Y.pestis37 | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,6 | |

Доля гранулоцитов с CD63+-фенотипом, % Share of granulocytes with CD63+ phenotype, % | Контроль Сontrol | 10 | 14 | 17 | 18 |

S. aureus | 35 | 70 | 83 | 79 | |

E. coli | 28,3 | 50,3 | 70,6 | ||

Y.pestis28 | 19,7 | 26,0 | 32,3 | 31,2 | |

Y.pestis37 | 14,2 | 13,4 | 15,1 | 20,8 | |

Примечание. *p < 0,05 по сравнению с контролем.

Note. *p < 0.05 compared with control.

Регистрируемые различия по исследуемым показателям наглядно иллюстрируют на примере Y.pestis37 и E. coli характерные цитограммы, представленные на рис. 1, где гранулоциты локализуются по степени внутриклеточной гранулярности (интенсивности бокового светорассеяния) и плотности экспрессии CD45 в выделенном в виде эллипса регионе R3 при автоматическом дифференцировании их в контрольных образцах крови от лимфоцитов и моноцитов. В присутствии E. coli доля гранулоцитов (клеток в регионе R3) снижалась через 6 ч в суммарной лейкоцитарной популяции относительно контрольного показателя в 10 раз — с 47,1 до 4,8%, а в присутствии Y.pestis37 фактически не менялась, оставаясь близкой к контролю (43,8%). В крови, обсеменённой E. coli, доля гранулоцитов резко снижалась в этот срок из-за массивного лизиса погибших фагоцитов, существенно увеличивающего относительное количество сигналов от клеточного дебриса, регистрируемых за пределами региона R1. На цитограмме опытного образца крови с клетками Y.pestis37 доля дебриса через 6 ч инкубации была, наоборот, ниже, чем в контроле без бактерий.

Рис. 1. Цитограммы распределения лейкоцитов по степени внутриклеточной гранулярности и плотности экспрессии на клеточной поверхности общего лейкоцитарного антигена CD45 через 6 ч после добавления в кровь одного и того же донора клеток Y. pestis и E. coli.

На контрольной цитограмме регионы R3 и R2 соответствуют гранулоцитам и лимфоцитам. Моноциты локализуются в области между регионами R2 и R3. Все целые неповреждённые лейкоциты учитывались цитометром в области R1, за пределами которой аккумулировались сигналы от клеточного дебриса — продуктов распада лейкоцитов с низким уровнем экспрессии лейкоцитарного антигена. Доля клеток в каждом регионе выражена в процентах от общего числа зарегистрированных лейкоцитов. Доля дебриса соответствует (100 – R1)%.

Fig. 1. Cytograms of the blood leukocyte distribution according to the degree of intracellular granularity and the cell surface common leukocyte antigen CD45 expression density at 6 h after the addition of Y. pestis and E. coli to the blood of the same donor.

Regions R3 and R2 correspond to granulocytes and lymphocytes. Monocytes are localized in the area between the R2 and R3 regions. All intact undamaged leukocytes were counted by the cytometer in the R1 region, beyond which signals from cellular debris, products of the breakdown of leukocytes with a low level of leukocyte antigen expression, accumulated. The proportion of cells in each region is expressed as a percentage of the total number of registered leukocytes. The proportion of debris corresponds to (100 – R1)%.

В отличие от условно-патогенных бактерий, клетки Y.pestis37 не индуцировали ex vivo повышение экспрессии на поверхности гранулоцитов лизосомального белка CD63 (тетраспанина), являющегося маркером развития секреторной азурофильной дегрануляции (рис. 2). В образцах крови, обсеменённых живыми клетками E. coli и S. aureus, процесс секреции CD63 из гранул на поверхность гранулоцитов запускался уже через час, существенно активировался по интенсивности с 2 ч инкубации и предшествовал лизису активированных гранулоцитов в условиях ex vivo (таблица).

Рис. 2. Относительное содержание в гейте гранулоцитов активированных клеток c CD63+-фенотипом через 2 ч взаимодействия ex vivo с живыми клетками Y.pestis 37, E. coli и S. aureus.

CD63+-гранулоциты локализуются на цитограммах в области R1; контроль — кровь через 2 ч без бактерий. Доля клеток в регионе R1 представлена как процент от общего числа клеток, зарегистрированных в гейте гранулоцитов.

Fig. 2. Relative content of activated cells with CD63+ phenotype in the granulocyte gate after 2 h of ex vivo interaction with living cells of Y.pestis37, E. coli and S. aureus.

CD63+ granulocytes are localized in the R1 region of cytograms; control is the blood after 2 h without bacteria. The proportion of cells in R1 region is expressed as a percentage of the total number of registered granulocytes.

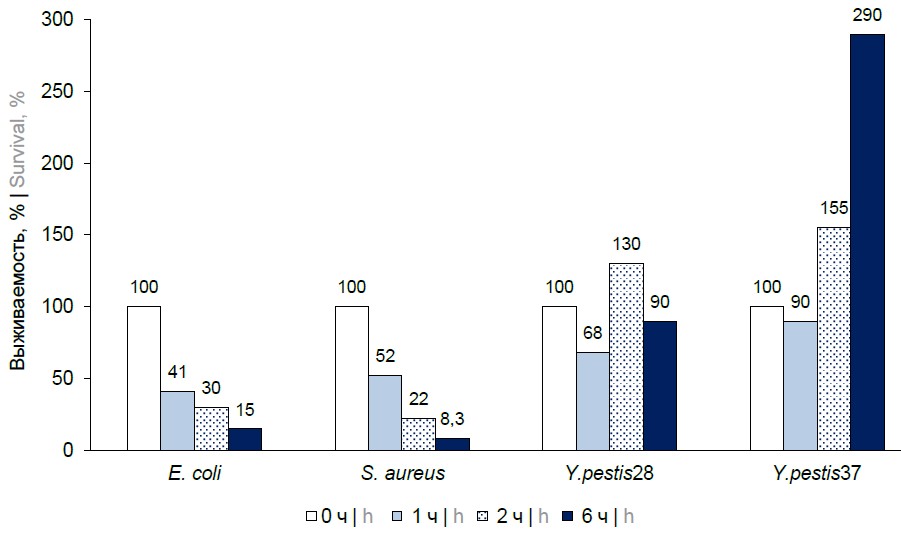

На фоне отсутствия антибактериального реагирования гранулоцитов по исследуемым показателям дегрануляции и лейкоцитолиза регистрировали микробиологическим методом повышенную выживаемость Y.pestis37 в образцах цельной крови человека в сравнении с Y.pestis28. Чумной микроб, выращенный при температуре организма хозяина, начинал через 6 ч интенсивно размножаться в условиях моделирования бактериемии ex vivo. В крови тех же доноров условно-патогенные бактерии быстро погибали под влиянием бактерицидного эффекта активных фагоцитов. Выживаемость E. coli и S. aureus снижалась к 6 ч с момента моделирования бактериемии не менее чем на 80% (рис. 3).

Рис. 3. Повышенная выживаемость Y.pestis37 в крови человека в сравнении с E. coli, S. aureus и Y.pestis28 при моделировании бактериемии в условиях ex vivo.

Fig. 3. Increased survival of Y.pestis37 in human blood compared to E. coli, S. aureus and Y.pestis28 in an ex vivo bacteremia model.

Обсуждение

При выполнении настоящей работы методом проточной цитометрии впервые получены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что Lyse/NoWash процедура иммунофенотипирования лейкоцитов крови с использованием меченных флуорохромами CD-маркеров, исключающая клеточные потери и воздействие на клетки процесса центрифугирования [26], позволяет быстро оценивать в образцах цельной крови человека как интенсивность процесса секреторной дегрануляции, так и запускаемого инфекционным агентом ex vivo аутолизиса гранулоцитов на начальной стадии моделирования бактериемии. Благодаря экспериментам с E. coli и S. aureus получена новая информация, подтверждающая на модели клеток человека ранее установленное в опытах на животных [14] значение быстрого развития в крови процессов дегрануляции и аутолизиса гранулоцитов для киллинга этих бактерий в условиях бактериемии. Зарегистрированная в работе неспособность интенсивно размножающихся в крови клеток Y.pestis37 запускать функциональную активацию гранулоцитов по показателям секреторной дегрануляции и цитолиза важна для понимания причин бессимптомного развития инфекционного процесса при ПЛЧ [10, 22]. Результаты микробиологических исследований, полученные одновременно с данными цитофлуориметрического анализа на модели ex vivo, возможно, помогут объяснить, почему бактериемия при чуме, в отличие от стафилококковой бактериемии, всегда неизбежно приводит к сепсису.

Клетки Y.pestis37, размножаясь в крови человека при температуре 37оС, не запускали процесс секреции лизосомального белка тетраспанина (СD63) из первичных гранул гранулоцитов на клеточную поверхность, что согласуется с результатами исследований K.R. Eichelberger и соавт., проведённых in vivo на лабораторных животных [5] и in vitro на модели НГ, предварительно выделенных из крови человека [17]. В связи с этим важное значение может иметь тот факт, что белок CD63 вовлечён в процесс секреции из тех же гранул ЛЭ [28], которая является общепризнанным биохимическим маркером воспалительного процесса [29] и ключевым белком врождённой антибактериальной защиты, ответственным за быстрое избирательное расщепление в очаге инфекционного воспаления факторов вирулентности Yersinia spp. и других энтеробактерий [30].

Для киллинга бактерий в плазме крови и других биологических жидкостях эта протеаза образует из неактивных лизосомальных белков-предшественников в процессе дегрануляции антибактериальные пептиды со свойствами антибиотиков широкого спектра действия [31]. Расщепляя гистоны в ядрах активированных нейтрофилов, ЛЭ запускает и регулирует, совместно с миелопероксидазой, процесс деконденсации ядерного хроматина при нетозе, при котором аутолизису НГ сопутствует высвобождение в кровь и ткани организма ДНК-сетей NETs с адсорбированными в них продуктами распада НГ, обладающими выраженными бактерицидными свойствами (ЛЭ и миелопероксидаза, гистоны, антибактериальные пептиды и др.) [32].

Представленную в таблице информацию об интенсивности азурофильной дегрануляции ex vivo по маркеру CD63 подтверждают результаты ранее проведённых нами исследований, в которых дегрануляция фагоцитов оценивалась с помощью суправитальной окраски клеток красителем АО [16] и жизнеспособность гранулоцитов в крови с клетками Y. pestis и S. aureus контролировалась методом проточной цитометрии путём идентифицирования и подсчёта числа погибших диплоидных клеток с пониженным (менее 2С) содержанием ДНК [24, 33]. Гранулоциты крови, как известно, в значительно большем количестве, чем лимфоциты и моноциты, аккумулируют краситель АО в виде его положительно заряженной формы АОН+, которая образуется и накапливается в гранулах живых клеток в процессе непрерывного перекачивании протонов Н+ через неповреждённые мембраны лизосом [34]. Уровень аккумуляции АО в азурофильных гранулах зависит от количества в них молекул ЛЭ, и в процессе дегрануляции ЛЭ высвобождается из гранул во внеклеточное пространство вместе с молекулами АО [35]. В крови, обсеменённой живыми клетками S. aureus, гранулоциты утрачивали исходно интенсивную красную флуоресценцию своих гранул в интервале от 3 до 4 ч инкубации. Сохранение интенсивной флуоресценции гранулоцитов при анализе образцов крови, обсеменённых живыми клетками Y.pestis37, свидетельствовало об отсутствии в фагоцитах дегрануляции на ранней стадии моделирования ex vivo чумной бактериемии, о стабильности в течение 6 ч мембран азурофильных гранул в сохраняющих свою жизнеспособность гранулоцитах периферической крови [16].

В исследовании S.C. Dudte и соавт., в котором дегрануляцию выделенных из крови НГ человека оценивали in vitro при взаимодействии с Y. pestis и S. aureus как по экспрессии CD63, так и по экспрессии ЛЭ на клеточной поверхности, только живой стафилококк индуцировал in vitro интенсивную дегрануляцию [18]. Наши данные, полученные в опытах с аттенуированным штаммом Y. pestis EV НИИЭГ на модели бактериемии ex vivo, согласуются с выводами S.C. Dudte и соавт. Однако используемая нами модель была более информативной, т. к. позволяла дополнительно оценивать в крови методом проточной цитометрии интенсивность лейкоцитолиза.

Более низкое содержание клеточного дебриса, зарегистрированное нами в крови с клетками Y. pestis через 6 ч инкубации, в сравнении с контрольными образцами крови без бактерий, можно объяснить известной из опытов на животных способностью Y.pestis37 подавлять на ранней стадии инфекции спонтанный апоптоз и лизис клеток гранулоцитарной популяции [7, 8, 10].

Причину интенсивного размножения и быстрого распространения Y. pestis в организме хозяина объясняют изменением структуры его липополисахарида (ЛПС) при повышении температуры от 28оС до 37оС. Считается, что при ПЛЧ Y. pestis не индуцирует в организме защитную воспалительную реакцию вследствие неспособности его структурно изменённого ЛПС стимулировать TLR4 клеток врождённого иммунитета [36]. Такое объяснение не противоречит результатам наших исследований, т. к. ЛПС грамотрицательных бактерий является мощным индуктором секреторной дегрануляции НГ с высвобождением CD63 и ЛЭ на поверхность клеток и во внеклеточное пространство [37]. Однако для активации TLR4, как оказалось, необходим протеолитический эффект высвобождаемой из гранул фагоцитов ЛЭ, от которого зависит способность этого рецептора реагировать на присутствие ЛПС в условиях in vivo [22]. При длительном контакте организма с ЛПС (при многократном внутривенном введении малых доз в течение нескольких дней) у мышей формируется, как известно, толерантность к высоким дозам эндотоксина. Нейтрофилы толерантных животных более эффективно обезвреживали патогенные бактерии за счёт «включения» in vivo дополнительного механизма антибактериальной защиты (нетоза), который в организме интактных животных не функционировал [38]. Аналогичный эффект оказывала на мышей, по нашим данным, живая чумная вакцина, формирующая напряжённый поствакцинальный противочумный иммунитет у животных этого вида [39].

В настоящей работе не приводятся экспериментальные данные по идентификации и определению содержания в крови НГ по их специфическому фенотипическому маркеру CD16 (рецептору FcᵧRIIIb), чтобы не усложнять её описание. Поскольку доля НГ в суммарных популяции гранулоцитов крови в исследуемых нами образцах была более 90% [25] и соответствовала клинически установленным нормальным значениям этого показателя [12], мы допускаем в своей работе возможность называть при обсуждении полученных экспериментальных данных суммарную популяцию гранулоцитов НГ.

Метод проточной цитометрии позволяет, как известно, дифференцировать IgG-зависимую анафилаксию, связанную с активацией секреторной функции нейтрофилов периферической крови, от IgE-обусловленной анафилактической реакции, развивающейся в результате стимуляции тучных клеток и базофилов [40]. Не исключено, что при появлении в крови функционально активных IgG-антител к специфическим антигенам Y. pestis будет «включаться» механизм внеклеточной антителозависимой цитотоксичности НГ, который можно будет регистрировать методом проточной цитометрии на модели ex vivo по показателям интенсивности дегрануляции и лизиса гранулоцитов периферической крови. Такой анализ может быть более чувствительным и информативным, чем в случаях, когда альтернативный кожной пробе показатель повреждения нейтрофилов субъективно оценивается на практике в образцах цельной крови человека с помощью длительного и трудоёмкого метода микроскопического анализа.

Заключение

При изучении процессов дегрануляции и лизиса гранулоцитов в образцах цельной крови человека, обсеменённых живыми Y. pestis, получена с помощью CD-маркеров и проточной цитометрии новая информация, свидетельствующая о том, что в крови не привитых против чумы людей не работают на ранней стадии бактериемии механизмы внеклеточной бактерицидности гранулоцитов, эффективно функционирующие в отношении E. coli и S. aureus. При моделировании бактериемии ex vivo с использованием аттенуированного штамма Y. pestis EV НИИЭГ создана необходимая экспериментально-методическая основа для дальнейшего изучения процессов дегрануляции и лизиса НГ в образцах крови привитых против чумы людей для разработки новых, более эффективных тестов оценки напряжённости приобретённого клеточного противочумного иммунитета.

Об авторах

Александр Леонидович Кравцов

Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

Автор, ответственный за переписку.

Email: kravzov195723@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-9016-6578

д-р биол. наук, в. н. с. отд. иммунологии

Россия, СаратовСветлана Александровна Бугоркова

Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

Email: rusrapi@microbe.ru

ORCID iD: 0000-0001-7548-4845

д-р мед. наук, г. н. с. отд. иммунологии

Россия, СаратовСветлана Николаевна Клюева

Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

Email: klyueva.cvetlana@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-5550-6063

канд. биол. наук, н. с. отд. иммунологии

Россия, СаратовТатьяна Петровна Шмелькова

Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

Email: training@microbe.ru

ORCID iD: 0000-0001-5891-6028

канд. биол. наук, с. н. с. отд. образовательных программ и подготовки специалистов

Россия, СаратовВиталий Александрович Кожевников

Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора

Email: 787868@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-7267-7027

м. н. с. отд. иммунологии

Россия, СаратовСписок литературы

- Домарадский И.В. Очерки патогенеза чумы. М.;1966. Domaradskiy I.V. Essays on the Pathogenesis of Plague. Moscow;1966.

- Lathem W.W., Crosby S.D., Miller V.L., Goldman W.E. Progression of primary pneumonic plague: a mouse model of infection, pathology, and bacterial transcriptional activity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005;102(49):17786–91. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0506840102

- Подладчикова О.Н. Современные представления о молекулярных механизмах патогенеза чумы. Проблемы особо опасных инфекций. 2017;(3):33–40. Podladchikova O.N. Modern views on molecular mechanisms of plague pathogenesis. Problems of Particularly Dangerous Infections. 2017;(3):33–40. DOI: https://doi.org./10.21055/0370-1069-2017-3-33-40 EDN: https://elibrary.ru/zhgvxr

- Silva M.T., Silva Pestana N.T. The in vivo extracellular life of intracellular parasites: role in pathogenesis. Immunobiology. 2013;18(3):325–37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2012.05.011

- Eichelberger K.R., Jones G.S., Goldman W.E. Inhibition of neutrophil primary granule release during Yersinia pestis pulmonary infection. mBio. 2019;10(6):e02759-19. DOI: https://doi.org/10.1128/mBio.02759-19

- Eisele N., Lee-Lewis H., Besch-Williford C., et al. Chemokine receptor CXCR2 mediates bacterial clearance rather than neutrophil recruitment in a murine model of pneumonic plague. Am. J. Pathol. 2011;178(3):1190–200. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2010.11.067

- Spinner J.L., Seo K.S., O'Loughlin J.L., et al. Neutrophils are resistant to Yersinia YopJ/P-induced apoptosis and are protected from ROS-mediated cell death by the Type III secretion system. PLoS One. 2010;5(2):e9279. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009279

- Stasulli N.M., Eichelberger K.R., Price P.A., et al. Spatially distinct neutrophil responses within the inflammatory lesions of pneumonic plague. mBio. 2015;6(5):e01530-15. DOI: https://doi.org/10.1128/mBio.01530-15

- Spinner J.L., Cundiff J.A., Kobayashi S.D. Yersinia pestis type III secretion system-dependent inhibition of human polymorphonuclear leukocyte function. Infect. Immun. 2008;76(8):3754–60. DOI: https://doi.org/10.1128/IAI. 000385-08

- Silva M.T. Bacteria-induced phagocyte secondary necrosis as a pathogenicity mechanism. J. Leukoc. Biology. 2010;88(5):885–96. DOI: https://doi.org/10.1189/jlb.0410205

- Zerimech F., Jourdain M., Ouraed B., et al. Protease-antiprotease imbalance in patients with severe COVID-19. Clin. Chem. Lab. Med. 2021;59(8):e330–4. DOI: https://doi.org/10.1515/cclm-2021-0137

- Morrissay S., Geller A.E., Hu X., et al. A specific low-density neutrophil population correlates with hypercoagulation and disease severity in hospitalized COVID-19 patients. JCI Insight. 2021;6(9):e148435. DOI: https://doi.org/10.1172/jci.insight.148435

- Zwack E.E., Chen Z., Delvin J.C., et al. Staphylococcus aureus induces a muted host response in human blood that blunts the recruitment of neutrophils. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2022;119(31): e2123017119. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2123017119

- МсDonald B., Urrutia R., Yipp B.G., et al. Intravascular neutrophil extracellular traps capture bacteria from bloodstream during sepsis. Cell Host Microbe. 2012;12(3):324–33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2012.06.011

- Исачкова Л.М., Плехова Н.Г. К развитию представлений об антиинфекционной резистентности. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2002;(1):11–5. Isachkova L.M., Plekhova N.G. To the development of ideas about anti-infective resistance. Epidemiology and Infectious Diseases. 2002;(1):11–5.

- Kravtsov A.L., Bolyleva E.V., Grabenyukova T.P., et al. Flow microfluorometric analysis of phagocyte degranulation in bacteria infected whole blood cell cultures. In: Proceedings of Saratov Fall Meeting 2001: Optical Technologies in Biophysics and Medicine. Volume 4707. Saratov;2002:395–402. DOI: https://doi.org/10.1117/12.475607

- Eichelberger K.R., Goldman W.E. Human neutrophil isolation and degranulation responses to Yersinia pestis infection. In: Vadyvaloo V., Lawreuz M., eds. Pathogenic Yersinia. Methods in Molecular Biology. New York;2019:197–209. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9541-7

- Dudte S.C., Hinnebusch B.J., Shannon J.G. Characterization of Yersinia pestis interactions with human neutrophils in vitro. Front. Cell. Infect. Microbiology. 2017;7:358–65. DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2017.00358

- Gal Y., Marcus H., Mamroud E., Aloni-Grinstein R. Mind the gap — a perspective on strategies for protecting against bacterial infections during the period from infection to eradication. Microorganisms. 2023;11(7):1701. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071701

- Granger V., Peyneau M., Chollet-Martin S., de Chaisemartin L. Neutrophil extracellular traps in autoimmunity and allergy: immune complexes at work. Front. Immunol. 2019;10:2824. DOI: https://doi.org/10. 3389/fimmu.2019.02824

- Jönsson F., Mancardi D.A., Albanesi M., Bruhns P. Neutrophils in local and systemic antibody-dependent inflammatory and anaphylactic reactions. J. Leukoc. Biol. 2013;94(4):643–54. DOI: https://doi.org/10.1189/jlb.1212623

- Tang A.H., Brunn G.J., Cascalho M., Platt J.L. Pivotal advance: endogenous pathway to SIRS, sepsis and related conditions. J. Leukoc. Biol. 2007;82(2):282–5. DOI: https://doi.org/10.1189/jlb.1206752

- Lee-Lewis H., Anderson D. Absence of inflammation and pneumonia during infection with non-pigmented Yersinia pestis reveals new role for the pgm locus in pathogenesis. Infect. Immun. 2010;78(1):220–30. DOI: https://doi.org/10.1128/IAI.00559-09

- Шмелькова Т.П., Кравцов А.Л., Щуковская Т.Н. и др. Влияние биологических свойств чумного микроба на развитие апоптоза лейкоцитов крови человека в системе in vitro. Проблемы особо опасных инфекций. 2007;(1):85–9. Shmelkova T.P., Kravtsov A.L., Shchukovskaya T.N., et al. Effects of Yersinia pestis biologic characteristics on the development of human human blood leukocyte apoptosis in the in vitro system. Problems of Particularly Dangerous Infections. 2007;(1):85–9. EDN: https://elibrary.ru/icabrv

- Кравцов А.Л., Бугоркова С.А., Клюева С.Н. и др. Оценка изменений фенотипа, интенсивности дегрануляции, гибели и лизиса нейтрофилов при моделировании ex vivo стафилококковой бактериемии. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2023;100(4):293–305. Kravtsov A.L., Bugorkova C.A., Klyueva S.N., et al. Assessment of changes in the phenotype, intensity of degranulation, death and lysis of neutrophils in ex vivo modeling of Staphylococcal bacteriemia. Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 2023;100(4):293–305. DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-384 EDN: https://elibrary.ru/qgughr

- Vera E.J., Chew Y.V., Nicholson L., et al. Standartization of flow cytometry for whole blood immunophenotyping of islet transplant and transplant clinical trial recipients. PLoS One. 2019;14(5):e0217163. DOI: https://doi.org/10.1371/journal pone.0217163

- Bassøe C.F., Solberg C.O. Phagocytosis of Staphylococcus aureus by human leukocytes: quantitation by a flow cytometric and a microbiological method. Acta Pathol. Microbiol. Immunol. Scand. C. 1984;92(1):43–50. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1699-0463.1984.tb00050.x

- Källquist L., Hansson M., Persson A.M., et al. The tetraspanin CD63 is involved in granule targeting of neutrophil elastase. Blood. 2008;112(8):3444–54. DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2007-10-116285

- Zeng W., Song Y., Wong R., et al. Neutrophil elastase: From mechanisms to therapeutic potential. J. Pharm. Anal. 2023;13(4):335–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpha.2022.12.003

- Weinrauch Y., Drujan D., Shapiro S.D., et al. Neutrophil elastase targets virulence factors of enterobacteria. Nature. 2002;417(6884):91–4. DOI: https://doi.org/10.1038/417091a

- Shi J., Gantz T. The role of protegrins and other elastase-activated polypeptides in the bactericidal properties of porcine inflammatory fluids. Infect. Immunity. 1998;66(8):3611–7. DOI: https://doi.org/10.1128/iai.66.8.3611-3617.1998

- Papayannopoulos V., Metzler K.D., Hakkim A., Zychlinsky A. Neutrophil elastase and myeloperoxidase regulate the formation of neutrophil extracellular traps. J. Cell Biol. 2010;191(3):677–91. DOI: https://doi.org/10.1083/jcb.201006052

- Kravtsov A.L., Grebenyukova T.P., Bobyleva E.V., et al. Flow cytofluorometric assay of human whole blood leukocyte DNA degradation in response to Yersinia pestis and Staphylococcus aureus. In: Proceedings of Saratov Fall Meeting 2001: Optical Technologies in Biophysics and Medicine. Volume 4241. Saratov;2001:260–7. DOI: https://doi.org/10.1117/12.431530

- Traganos F., Darzynkiewicz Z. Lysosomal proton pump activity: supravital cell staining with acridine orange differentiates leukocyte subpopulations. Methods Cell Biol. 1994;41:185–94. DOI: https://doi.org/10.1016/s0091-679x(08)61717-3

- Abrams W.R., Diamond L.W., Kane A.B. A flow cytometric assay of neutrophil degranulation. J. Histochem. Cytochem. 1983;31(6):737–44. DOI: https://doi.org/10.1177/31.6.6404983

- Montminy S.W., Khan N., McGrath S., et al. Virulence factors of Yersinia pestis are overcome by a strong lipopolysaccharide response. Nat. Immunol. 2006;7(10):1066–73. DOI: https://doi.org/10.1038/ni1386

- Owen C.A., Campbell M.A., Sunnes P.L., et al. Cell surface-bound elastase and cathepsin G on human neutrophils: a novel, non-oxidative mechanism by which neutrophils focus and preserve catalytic activity of serine proteases. J. Cell Biol. 1995;131(3):775–89. DOI: https://doi.org/10.1083/jcb.131.3.775

- Landoni V.I., Chiarella P., Martire-Greco D., et al. Tolerance to lipopolysaccharide promotes an enhanced neutrophil extracellular traps formation leading to a more efficient bacterial clearance in mice. Clin. Exp. Immunol. 2012;168(1):153–63. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2012.04560.x

- Кравцов А.Л., Гончарова А.Ю., Бугоркова С.А. и др. Формирование нейтрофильных внеклеточных ловушек при моделировании чумной инфекции у мышей, иммунизированных Yersinia pestis EV НИИЭГ. Проблемы особо опасных инфекций. 2020;(4):70–4. Kravtsov A.L., Goncharova A.Yu., Bugorkova S.A., et al. Formation of neutrophil extracellular traps when modeling plague infection in mice immunized with Yersinia pestis EV NIIEG. Problems of Particularly Dangerous Infections. 2020;(4):70–4. DOI: https://doi.org/10.21055/0370-1069-2020-4-70-74 EDN: https://elibrary.ru/ovzjoe

- Khodoun M.V., Strait R., Armstrong L., et al. Identification of markers that distinguish IgE- from IgG-mediated anaphylaxis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011;108(30):12413–8. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1105695108

Дополнительные файлы