Генетическое разнообразие мутаций, влияющих на гемолитическую активность бактерий Bordetella pertussis при культивировании in vitro

- Авторы: Куликов С.В.1, Медкова А.Ю.1, Локтев М.А.1, Синяшина Л.Н.1, Каратаев Г.И.1

-

Учреждения:

- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

- Выпуск: Том 102, № 5 (2025)

- Страницы: 592-604

- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- URL: https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/18906

- DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-734

- EDN: https://elibrary.ru/OVPBTA

- ID: 18906

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Введение. Ключевую роль в патогенезе коклюша, антропонозного инфекционного заболевания, играет двухкомпонентная система BvgAS, регулирующая транскрипцию генов вирулентности возбудителя. Факторы, оказывающие воздействие на работу системы BvgAS бактерий Bordetella pertussis в организме человека, практически не изучены. Известно, что нарушение структуры оперона bvgAS приводит к фазовым переходам и изменению вирулентности. Перемещение IS-элементов в оперон bvgAS и другие гены вирулентности возбудителя коклюша является важным механизмом в регуляции их экспрессии, потенциально приводящим к длительной персистенции бактерий в организме человека.

Цель работы — поиск и характеристика спонтанных инсерционных мутантов бактерий B. pertussis по генам вирулентности bvgAS, cya и fhaB, ответственным за гемолитическую активность при культивировании бактерий in vitro.

Материалы и методы. Использованы штаммы B. pertussis из коллекции НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи: вирулентный штамм B. pertussis 475 и изогенный ему аттенуированный штамм B. pertussis 4МKS, вирулентный штамм B. pertussis Tohama I и его авирулентный мутант B. pertussis 347. Бактерии культивировали на казеиново-угольном агаре с добавлением крови. Формирование зон гемолиза оценивали визуально. Для молекулярно-генетической характеристики полученных инсерционных мутантов использовали методы ПЦР, ПЦР-РВ, секвенирования.

Результаты. In vitro выделены мутанты B. pertussis с нарушенной гемолитической активностью (фенотип Hly–) c инсерциями IS-элементов в генах fhaB и bvgAS, а также мутанты, сохранившие гемолитическую активность (фенотип Hly+), содержащие IS-элементы в ранее не описанной ориентации в гене bvgAS. Частота образования инсерционных мутантов зависела от условий культивирования и генотипа бактерий.

Заключение. Приведены аргументы, свидетельствующие о возможной роли IS-элементов в переходе бактерий B. pertussis в состояние пониженной вирулентности, что обеспечивает длительную персистенцию возбудителя коклюша в организме человека.

Полный текст

Введение

Грамотрицательные бактерии Bordetella pertussis вызывают острое контагиозное инфекционное заболевание у человека, называемое коклюшем. В роде Bordetella принято выделять «классические» виды — B. pertussis, B. parapertussis и B. bronchiseptica, а также «новые» виды — B. avium, B. petrii, B. holmesii, B. hinzii, B. trematum и B. ansorpii. В последние годы описаны ещё 3 вида: B. bronchialis, B. flabilis, B. sputigena [1].

Среди факторов вирулентности возбудителя коклюша выделяют две основные группы: токсины и адгезины. К токсинам относят коклюшный токсин, аденилатциклазный токсин (АЦТ), трахеальный цитотоксин, дермонекротический токсин, липополисахаридный эндотоксин. К адгезинам — филаментозный гемагглютинин, агглютиногены, или фимбрии 2 и 3, белок наружной мембраны пертактин, белок BrkA и другие компоненты системы секреции Bordetella III типа. Считается, что гемолизином у бактерий B. pertussis является АЦТ [2], однако в настоящее время имеются данные о влиянии белка FhaB на гемолиз эритроцитов in vitro при взаимодействии с АЦТ [3].

Важной особенностью генома бактерий рода Bordetella является наличие в хромосоме повторяющихся инсерционных последовательностей — IS-элементов [4]. Количество и разнообразие IS-элементов отличается у разных представителей рода. Максимальное число IS481 и IS1002 зарегистрировано в хромосоме B. pertussis [4]. Считается, что IS-элементы принимали участие в эволюции бактерий рода Bordetella от общего предшественника B. bronchiseptica [5].

В патогенезе коклюша особую роль играет двухкомпонентная система BvgAS, состоящая из гистидинкиназы BvgS и белка — регулятора транскрипции BvgA. Система BvgAS выступает ключевым регулятором, контролирующим процесс транскрипции генов, отвечающих за вирулентность бактерий B. pertussis [6–8]. Дополнительно система BvgAS регулирует многие внутриклеточные процессы, включая метаболизм B. pertussis и взаимодействие «микроб–хозяин» [8]. Уровень продукции и степень фосфорилирования BvgA~P определяет уровень транскрипции bvg-зависимых генов. Уровень фосфорилирования BvgA~P определяется активностью и количеством фосфокиназы BvgS, зависящей от ряда факторов, в том числе от условий культивирования. В зависимости от функционирования системы BvgAS бактерии B. pertussis могут находиться в вирулентном состоянии — I фаза (Bvg+), авирулентном — IV фаза (Bvg–) или в промежуточной фазе Bvgi, каждая из которых вносит вклад в патогенез коклюша, сохранение бактерий в организме человека и их передачу новому хозяину.

Несмотря на отсутствие информации о факторах, оказывающих воздействие на работу системы BvgAS в живом организме, описаны некоторые условия, изменяющие степень вирулентности бактерий B. pertussis при культивировании in vitro на плотных питательных средах [6–8]. Так, снижение температуры культивирования до 27°С, добавление в питательную среду 50 мМ сульфата магния или никотиновой кислоты способствуют переходу бактерий в авирулентную фазу.

Изменение фазового состояния бактерий B. pertussis может происходить в результате нарушения структуры оперона вирулентности bvgAS. Описаны два типа индуцированных мутаций, вызывающих изменение фенотипа B. pertussis. Первые мутанты без гемолитической активности (с отсутствием зон гемолиза на питательных средах с добавлением крови, Hly–-мутанты) были отобраны при культивировании лабораторного вирулентного штамма B. pertussis Tohama I в присутствии эритромицина [9]. Основной фенотипической характеристикой Hly–-мутантов было отсутствие зон гемолиза вокруг отдельных колоний, выросших на среде Борде–Жангу с добавлением крови барана. Частота выявления Hly–-мутантов охарактеризована авторами как 10–5–10–6. В 1989 г. опубликована работа S. Stibitz и соавт., в которой было проведено картирование и секвенирование мутантной по гемолитической активности области B. pertussis Tohama I. Показано, что Hly–-мутанты содержали frameshift (f.s.) мутацию, связанную с приобретением цитозина в последовательности из 6 цитозинов в гене bvgS [10]. Другой тип мутантов B. pertussis в штамме Tohama I был выделен S. Stibitz в 1998 г. [11]. Мутанты по оперону bvgAS оказались жизнеспособными в селективных условиях, характеризующихся суперпродукцией мутантного белка ВvgA, клонированного в составе плазмиды. Автором были охарактеризованы 15 инсерционных мутантов B. pertussis, выживших в указанных условиях, у 7 из которых определены соответствующие последовательности. Пять мутантов содержали IS481, 2 мутанта — IS1002 в сctagс-сайте оперона bvgAS [12]. В наших исследованиях было показано, что мутанты B. pertussis, подобные полученным в экспериментах in vitro, обнаружены у поздних реконвалесцентов коклюша, у бессимптомных носителей, контактных с больными коклюшем [13], а также при экспериментальном коклюше у низших обезьян Старого Света на поздней стадии инфекционного процесса [14].

В последние десятилетия от больных коклюшем выделены различные типы нокаутных и регуляторных мутантов по генам вирулентности fhaB, katA, prn, brkA B. pertussis, содержащих инсерции IS-элементов. Предполагается, что накопление в популяции таких мутантов B. pertussis связано с широким использованием в ряде стран бесклеточных коклюшных вакцин [15–18].

Нами предложена гипотеза, согласно которой IS-элементы принимают участие в регуляции экспрессии генов вирулентности и генов «домашнего хозяйства» возбудителя коклюша, что является одним из механизмов длительного сохранения бактерий B. pertussis и формирования персистенции в организме человека и обусловливает циркуляцию и поддержание очагов антропонозной инфекции.

Целью настоящего исследования явились поиск и характеристика спонтанных инсерционных мутантов бактерий B. pertussis по генам вирулентности bvgAS, cya и fhaB, ответственным за фенотип Hly–, формирующихся в процессе культивирования бактерий in vitro.

Материалы и методы

В работе использованы штаммы бактерий B. pertussis из коллекции НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи: вирулентные бактерии B. pertussis 475 и изогенные им аттенуированные бактерии B. pertussis 4МKS StrRNalRCmR [19]; вирулентные бактерии B. pertussis лабораторного штамма Tohama I и его авирулентные мутанты B. pertussis 347 bvgAS::Tn5 StrRKmR.

Бактерии B. pertussis культивировали на казеиново-угольном агаре («Медгамал») с добавлением крови барана в концентрации 15% при 35°С в течение 24–36 ч для роста культуры и в течение 72–96 ч для формирования колониеобразующих единиц (КОЕ). Подсчёт количества колоний, характеристику их размера и формы проводили визуально. Отсутствие посторонней микрофлоры контролировали с помощью световой микроскопии после окрашивания по Грамму.

Для выделения ДНК бактерий B. pertussis использовали набор для выделения ДНК-сорб-B («Амплисенс»). Для очистки продуктов амплификации — набор для выделения и очистки ДНК из агарозного геля («Евроген»).

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (ПЦР-РВ) использовали амплификатор «CFX96 Touch» («Bio-Rad»), для ПЦР — прибор фирмы «Терцик».

Последовательность нуклеотидов продуктов амплификации определяли на приборе «3130 GeneticAnalyzer» («AppliedBiosystems/Hitachi»).

Результаты

Метод регистрации интеграции IS-элементов в оперон bvgAS

Среди описанных мутаций в генах вирулентности возбудителя коклюша особого внимания, согласно нашей гипотезе, заслуживают инсерционные мутации — интеграции IS-элементов в специфический сайт оперона bvgAS B. pertussis. В предыдущих работах нами описаны метод и тест-системы для выявления мутаций в опероне bvgAS, содержащем интеграции IS-элементов 481 и 1002 в определённой, на тот момент единственной известной ориентации, которую мы условно обозначили ориентация (1) [13].

С целью выявления мутантов B. pertussis, содержащих интеграции IS-элементов 481 и 1002 с ранее не описанной противоположной ориентацией по отношению к известной ориентации (1), нами модифицирована разработанная ранее система ПЦР-РВ. Новая ориентация условно обозначена как ориентация (2).

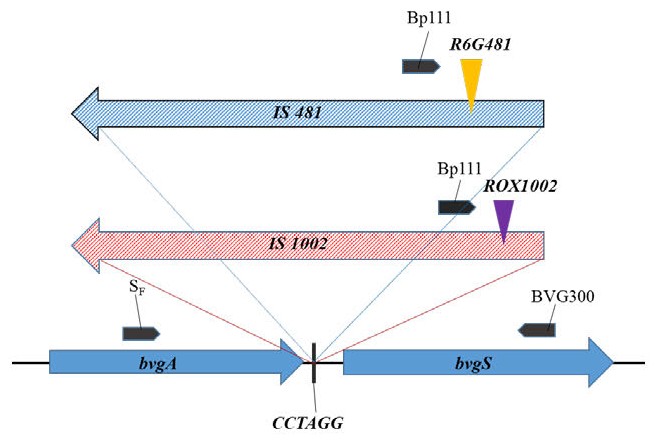

Интеграции IS-элементов 481 и 1002 в ориентации (2) — IS481 (2) и IS1002 (2), положение праймеров и зондов схематически изображены на рис. 1. В табл. 1 представлены нуклеотидные последовательности зондов и праймеров, в том числе фланкирующих специфические сайты NctagN, расположенные в структуре генов cya и fhaB.

Рис. 1. Структура участка хромосомы B. pertussis, содержащего интеграцию IS481 (2) или IS1002 (2) в cctagg-сайте оперона bvgAS.

Заштрихованные стрелки показывают положение интегрированного элемента IS481 (синяя стрелка) или IS1002 (красная стрелка) в сctagg сайт оперона bvgAS (синие сплошные стрелки). Темными пятиугольниками обозначено положение праймеров, использованных для амплификации. Цветными треугольниками обозначено положение ДНК-зондов, использованных в реакции гибридизации ПЦР-РВ.

Таблица 1. Нуклеотидные последовательности праймеров и зондов, использованные для регистрации интеграций IS-элементов 481 и 1002 в ориентации (2) — IS481 (2) и IS1002 (2) — в гены bvgAS, cya и fhaB

Праймер/зонд | Нуклеотидная последовательность |

ПЦР-РВ | |

Bp111 | GGTCAATCGGGCATGCTTATGG |

BVG300 | ACGTCGAACGGAGGAATGTC |

R6G481, зонд | (R6G)TCGCCGACCCCCCAGTTCACTCAAG(BHQ1) |

Rox1002, зонд | (ROX)ACCACGCCATCGCAACTCAGGGCA(BHQ2) |

ПЦР bvgAS::IS; ПЦР cya::IS; ПЦР fhaB::IS | |

CyaF | CCATGTCGAGCTGGCCCGTG |

CyaR | GGCCACTTCTCGACCGTGCC |

FhaB1-F | GGCTGAGCCGTTTCGACCTT |

FhaB1-R | CACGGTCGTTCAGCGCAACA |

SF | GTCGCTGGTGGAACTGATAG |

Температурно-временной профиль ПЦР-РВ и ПЦР для регистрации интеграций IS481 и IS1002 в ориентации (2) и в NctagN-сайт оперона bvgAS и генов cya и fhaB представлен в табл. 2.

Таблица 2. Температурно-временны́е профили ПЦР-РВ и ПЦР для регистрации интеграций IS-элементов в NctagN сайт оперона bvgAS, cya и fhaB

Мишень | Праймеры/зонд | Температура, °С | Время, с | Количество циклов |

ПЦР-РВ bvgAS::IS481 (2) | Bp111-BVG300/R6G481 | 95 | 300 | 1 |

95 60 | 20 50 | 40 | ||

ПЦР-РВ bvgAS::IS1002 (2) | Bp111-BVG300/Rox1002 | 95 | 300 | 1 |

95 60 | 20 50 | 40 | ||

ПЦР bvgAS::IS | SF-BVG300 | 95 | 300 | 1 |

95 63 72 | 20 30 30 | 40 | ||

ПЦР cya::IS | CyaF-CyaR | 95 | 300 | 1 |

95 67 72 | 20 30 30 | 40 | ||

ПЦР fhaB::IS | FhaB1-F-FhaB1-R | 95 | 300 | 1 |

95 67 64 | 20 30 30 | 40 |

Специфичность выбранных праймеров и зондов подтверждена определением нуклеотидной последовательности соответствующих продуктов амплификации. Количество геном-эквивалентов (ГЭ) ДНК B. pertussis и интеграций IS481 (1) и IS1002 (1) определяли с помощью тест-систем ПЦР-РВ (BpIS-Q) и ПЦР-РВ BpIS-INT1 [13] соответственно. Количество интеграций IS481 (2) и IS1002 (2) оценивали по значениям предельных циклов реакции. Соответствующий набор реактивов, по аналогии с набором для количественной оценки интеграций IS-элементов в ориентации (1) обозначен как BpIS-INT2. Частоту интеграций, как и прежде, рассчитывали по соотношению NIS/NГЭ, где NIS — количество интеграций, а NГЭ — количество ГЭ в 5 мкл раствора исследуемой ДНК.

Фенотип бактерий B. pertussis 4МKS, 475, Tohama I и Tohama 347 и молекулярно-генетическая характеристика их популяций

В рамках настоящего исследования был проведён анализ популяций бактерий лабораторного штамма B. pertussis Tohama I и его Bvg–-мутанта B. pertussis Tohama 347, а также вирулентных бактерий B. pertussis 475 и изогенных аттенуированных бактерий B. pertussis 4МKS с целью выявления инсерционных мутантов в генах вирулентности bvgAS, cya и fhaA, ответственных за фенотип Hly–, формирующийся при культивировании бактерий B. pertussis in vitro.

B. pertussis представляют собой медленно растущие, прихотливые к условиям культивирования бактерии. Для фенотипической дифференциации фазовых состояний бактерий B. pertussis при культивировании на твёрдой питательной среде с добавлением крови могут быть использованы характеристики КОЕ: размер, форма колоний и наличие зон гемолиза. Bvg+-колонии — выпуклые, ровные, блестящие мелкие (1–2 мм), образуют выраженные зоны гемолиза; Bvg–-колонии — плоские, шероховатые, более крупные (2,0–2,5 мм), зон гемолиза не образуют.

КОЕ бактерий B. pertussis, выросших на казеиново-угольном агаре (КУА) с кровью, проанализированы по перечисленным параметрам. Культуру B. pertussis из ампулы высевали на чашку Петри с КУА с добавлением крови (высев), после инкубации при 35°С в течение 24–36 ч пересевали плотным штрихом на такую же чашку Петри (первый пассаж). После контроля микробиологической чистоты методом световой микроскопии осуществляли ещё один пересев (2-й пассаж). Культуру 3-го пассажа использовали для рассева ампульной культуры до отдельных колоний методом титрования (анализ ампульной культуры). Параллельно отдельные колонии 2-го пассажа, выросшие на среде КУА с кровью, анализировали по морфологии и наличию зон гемолиза. Три КОЕ каждого штамма, соответствующие критериям вирулентных бактерий B. pertussis, пересевали штрихом на свежие чашки Петри с КУА с добавлением крови, из выросшей культуры выделяли ДНК, одновременно рассевали бактерии методом титрования до формирования КОЕ на среде КУА с кровью. КОЕ анализировали по морфологии и наличию зон гемолиза (анализ культуры из отдельных КОЕ). В рамках настоящего исследования охарактеризовано 500–1000 КОЕ каждого штамма вирулентных и аттенуированных бактерий B. pertussis, выращенных из ампульной культуры и отдельных КОЕ.

Проведён фенотипический и молекулярно-биологический анализ бактерий B. pertussis, высушенных в разное время в разных лабораториях. КОЕ ампульных культур 3-го пассажа бактерий B. pertussis 4МKS и B. pertussis 475 в подавляющем большинстве содержали бактерии в вирулентной Bvg+-фазе, интеграции IS-элементов в опероне bvgAS регистрировали в ПЦР-РВ с низкой частотой — менее 10–4 на одну бактериальную клетку. В рассевах ампульных культур все выросшие колонии имели фенотип Bvg+.

В отдельных случаях в бактериях B. pertussis 4МKS из 3-го пассажа ампульной культуры, высушенной более 4 лет назад, суммарная частота инсерционных мутантов в обеих ориентациях составила (2–5) × 10–2 (табл. 3). При рассеве регистрировали около 2–3% Hly–-КОЕ. Колонии имели плоскую и шероховатую форму и размер 2,0–2,5 мм, Hly+-колонии — 1–2 мм.

Таблица 3. Доля Hly–-колоний и регистрация событий интеграции IS-элементов в опероне bvgAS бактерий B. pertussis 475, B. pertussis 4МKS и B. pertussis Tohama I при их культивировании на среде КУА с кровью

Штамм | Ампульная культура | Культура из КОЕ | ||

Hly–,% | bvgAS ::IS* | Hly–, % | bvgAS ::IS* | |

B. pertussis 475 | НО | 5 × 10–5 | НО | 3 × 10–5 |

B. pertussis 4МKS | 2 | (2–5) × 10–2 | НО | 2 × 10–4 |

B. pertussis Tohama I | 95 | 4 × 10–2 | НО | 5 × 10–4 |

B. pertussis Tohama 347 | 100 | ≤ 10–6 | 100 | ≤ 10–6 |

Примечание. *Приведена суммарная частота интеграции по всем IS-элементам. Для ПЦР использована ДНК, выделенная из 3-го пересева ампульной культуры или КОЕ; НО — не обнаружено.

Схожие результаты были получены при исследовании ампульных культур B. pertussis Tohama I. Частота интеграций IS481 (1) в опероне bvgAS, зарегистрированная с помощью ПЦР-РВ, составила от 10–4 на бактерию до нескольких процентов. Интеграций других IS-элементов в бактериях B. pertussis Tohama I не обнаружено. Максимальное количество КОЕ, не образующих зон гемолиза, достигавшее 95% от общего числа колоний, выявлено при рассеве бактерий высушенных 13.04.1974 (30 лет назад). При этом частота интеграций IS-элементов в опероне bvgAS составила 4 × 10–2 на бактерию (табл. 3).

КОЕ штамма B. pertussis Tohama 347 bvgAS::Tn5 ожидаемо не образовывали зон гемолиза, размер и форма колоний соответствовали фенотипу Bvg–. Частота интеграций во всех проанализированных с помощью ПЦР-РВ культурах B. pertussis Tohama 347 составила меньше 10–6 на бактерию.

Такое же исследование было проведено с культурами, выращенными из отдельных Hly+-колоний B. pertussis 475, B. pertussis 4МKS и B. pertussis Tohama I. При рассеве бактерий каждого штамма из отдельных колоний на среде КУА с добавлением крови из 103 КОЕ не было обнаружено колоний, не образующих зон гемолиза. Размер и форма колоний соответствовали описанному выше фенотипу Bvg+. Частота интеграций IS-элементов в опероне bvgAS не превышала 10–4–10–5 на бактерию.

Колонии Hly–-штаммов B. pertussis 4МKS и B. pertussis Tohama I выборочно были подвергнуты дальнейшему анализу. По 46 колоний каждого штамма перенесли на чашки Петри с КУА с добавлением крови и антибиотиками для проверки их устойчивости к антибиотикам и способности к гемолизу. В результате все отдельные колонии B. pertussis 4МKS были устойчивы к стрептомицину, налидиксовой кислоте и хлорамфениколу, а бактерии B. pertussis Tohama I были чувствительны ко всем проверенным антибиотикам. Выявленная устойчивость к антибиотикам полностью соответствует характеристикам родительских штаммов B. pertussis 4МKS и B. pertussis Tohama I. КОЕ обоих штаммов сохраняли выраженный фенотип Hly– в репликах.

В ПЦР с праймерами SF-BVG300 в ДНК, выделенной из рассева 3-го пассажа ампульных культур и КОЕ тестируемых штаммов, не зарегистрировано фрагментов большого размера, несмотря на наличие у части бактерий в популяции интеграции IS-элемента. Отсутствие продуктов амплификации со вставкой обусловлено значительно более низкой эффективностью амплификации больших фрагментов в сравнении с маленькими фрагментами без вставки.

Таким образом, в культурах проанализированных штаммов вирулентных и аттенуированных бактерий B. pertussis, выращенных из ампульных культур, с разной частотой регистрируются Hly–-мутанты, не обладающие гемолитической активностью и содержащие интеграции IS-элементов в опероне bvgAS. Культура, выращенная из отдельных колоний бактерий, гомогенна и содержит инсерционные мутанты с частотой меньше 10–4 на бактерию. Популяции бактерий, выращенные из отдельных колоний, содержат негемолизирующие колонии бактерий фенотипа Hly– в количестве, недостаточном для фенотипического анализа.

Молекулярно-генетическая характеристика Hly–-мутантов B. pertussis 4МKS и Tohama I

Из 40 реплик каждого штамма B. pertussis 4МKS и B. pertussis Tohama I, с Hly–-фенотипом была выделена ДНК. Полученные образцы проанализировали с помощью ПЦР с праймерами SF-BVG300, FhaB1-F-FhaB1-R и CyaF-CyaR.

Размер продуктов амплификации с праймерами SF-BVG300 исследованных Hly–-мутантов B. pertussis 4МKS в 25% (10 клонов) составил около 1300 пар нуклеотидов (п. н.), а в 75% (30 клонов) — около 300 п. н.

В табл. 4 представлены результаты анализа продуктов ПЦР некоторых Hly–-клонов B. pertussis 4МKS с праймерами SF-BVG300, FhaB1-F-FhaB1-R и CyaF-CyaR.

Таблица 4. Результаты ПЦР-анализа ДНК клонов B. pertussis 4МKS с фенотипом Hly– (выборочно)

Номер клона на матрицах штампов | Гены, типы мутаций | ||

bvgАS::IS | fhaВ::IS | cya::IS | |

2 | IS481 (2)* | НО* | НО |

3 | IS481 (2)* | НО | НО |

49 | IS481 (2)* | НО | НО |

48 | IS481 (2)* | НО | НО |

22 | IS481 (2)* | НО | НО |

9 | IS1002 (1)* | НО | НО |

10 | IS1002 (1)* | НО | НО |

32 | IS1002 (1) * | НО | НО |

34 | IS1002 (1) * | НО | НО |

43 | IS1002 (1) * | НО | НО |

31 | НО* | IS481 (1)* | НО |

33 | ∆TG* | НО | НО |

3-2 | НО | IS481 (1) * | НО |

32-2 | НО* | НО* | НО |

15-2 | НО* | НО | НО |

17-2 | НО* | НО | НО |

28-2 | НО | IS481 (1) * | НО |

Примечание. *Структура подтверждена секвенированием. НО — интеграции методом ПЦР не обнаружено.

Ни в одном из клонов не выявлено интеграции в гене cya, тогда как в гене fhaВ интеграция зарегистрирована у 26 из 30 Hly–-мутантов B. pertussis 4МKS, не содержащих интеграции IS-элементов в опероне bvgAS. Для 3 Hly–-мутантов определена последовательность нуклеотидов продуктов амплификации фрагмента гена fhaВ размером 1300 п. н. Во всех случаях обнаружена интеграция IS481 (1) в специфическом сайте fhaВ.

У клона № 33, не содержащего интеграции в генах bvgАS или fhaВ, выявлена делеция 2 нуклеотидов вблизи от сайта сctagc в гене bvgS (рис. 2). В 3 Hly–-клонах (№ 32-2, 15-2 и 17-2) не выявлено интеграций IS-элементов и других нарушений последовательности нуклеотидов проанализированных ампликонов.

Рис. 2. Фрагмент последовательности оперона bvgАS дикого типа B. pertussis (а) и Hly–-мутанта B. pertussis № 33 (б).

Заглавными буквами представлены нуклеотидные последовательности оперона bvgАS; ATG — метиониновый кодон гена bvgS; tg — делеция; CCTAGC — специфический сайт интеграции IS-элементов.

Из 10 инсерционных Hly–-ВvgАS мутантов с определённой нуклеотидной последовательностью 5 содержат инсерцию IS481 (2), 5 мутантов — IS1002 (1). На рис. 3 приведён фрагмент последовательности, содержащей IS481 (2) в специфическом сайте оперона bvgAS.

Рис. 3. Фрагменты последовательности оперона bvgAS Hly–-мутанта B. pertussis 4МKS, клон 49 (а) и инсерционного мутанта B. pertussis с интеграцией IS481 в вырожденный сайт cctaас, расположенный перед стартом транскрипции гена bteA (б) [16].

Заглавными буквами обозначена последовательность оперона bvgAS, подчёркнут специфический сайт интеграции CCTAGC; курсивом выделена последовательность гена bteA, подчёркнут специфически вырожденный сайт интеграции cctaас; стартовые кодоны метионина белков ВvgS и ВteA выделены жирным шрифтом; строчными буквами обозначена последовательность 3’-конца IS481(1); жирной заглавной буквой Т — предполагаемый старт транскрипции.

Среди проанализированных Hly–-клонов не выявлено интеграций IS1002 (2) и IS481 (1), тогда как соответствующие интеграции регистрируются в популяции при её анализе с помощью ПЦР-РВ.

Продукты ПЦР 40 проанализированных Hly–-мутантов B. pertussis Tohama I с использованием пар праймеров SF-BVG300, FhaB1-F-FhaB1-R и CyaF-CyaR имели близкий к расчётному размер — около 300, 388 и 261 п. н. соответственно. Определение последовательности нуклеотидов 3 ампликонов: bvgAS, cya и fhaB подтвердило отсутствие в них интеграций IS-элементов и не выявило нарушений их структуры по сравнению с нативной.

С учётом наличия интеграций IS-элементов в опероне bvgAS в 4% популяции бактерий B. pertussis Tohama I и их отсутствия в ДНК бактерий с фенотипом Hly– нами предпринят поиск интеграций IS-элементов в оперон bvgAS у бактерий с фенотипом Hly+. ПЦР с праймерами SF-BVG300 ДНК, выделенной из 12 КОЕ с фенотипом Hly+, обнаружил в 5 (41,7%) КОЕ продукты размером около 1300 п. н., предположительно содержащие инсерцию IS-элемента в анализируемом сайте. Методом ПЦР-РВ установлено, что все они содержат интеграцию IS481 (1) в оперон bvgAS. Определение последовательности продуктов ПЦР SF-BVG300 размером 1300 п. н. у 3 из них подтвердил наличие инсерции IS481 (1) и сохранение нативной последовательности вокруг сайта интеграции.

Таким образом, появление бактерий B. pertussis с фенотипом Hly– при культивировании на плотной питательной среде обусловлено не только известными ранее мутациями сдвига рамки считывания в bvgS, делециями и вставками в гене bvgА, интеграцией IS481 (2) и IS1002 (1) в межгенное пространство оперона bvgAS или делециями в гене bvgS, которые были обнаружены в данном исследовании, но и вновь выявленными вставками IS-элементов в ген fhaВ. Перемещение IS481 (1) в cctagc сайт оперона bvgAS B. pertussis Tohama I не приводит к формированию выраженного Hly–-фенотипа бактерий. ПЦР-анализ фрагментов генов вирулентности bvgAS, cya и fhaB, содержащих специфические сайты NctagcN, не выявил видимых изменений структуры анализируемых участков генов у Hly–-мутантов B. pertussis Tohama I.

Обсуждение

В наших предшествующих работах показано, что популяция вирулентных бактерий B. pertussis, культивируемых на твёрдой среде КУА, не является однородной, в ней присутствовала определённая доля мутантов, характеризующихся вставками IS-элементов в специфическом сайте оперона bvgAS. Такие мутанты были описаны не только нами, но и получены и охарактеризованы в селективных условиях S. Stibitz и соавт. В наших исследованиях инсерционные ВvgAS-мутанты обнаружены у реконвалесцентов и контактных по коклюшу лиц, у экспериментальных животных на поздних стадиях коклюшной инфекции. Используемая в экспериментах разработанная нами ранее тест-система ПЦР-РВ позволяла учитывать события интеграции IS1002 и IS481 только в одной ориентации, названной нами (1). Мы предположили, что IS-элементы способны перемещаться и интегрироваться в специфический сайт оперона bvgAS и в обратной ориентации (2). Поэтому в настоящей работе предпринята разработка метода, позволяющего выявлять события интеграции IS-элементов в оперон bvgAS в ориентации (2) и регистрация соответствующих инсерционных мутантов B. pertussis при культивировании in vitro.

Для проведения ПЦР и регистрации продуктов амплификации, возникающих в результате интеграции IS-элементов в обеих ориентациях, использованы одни и те же праймеры и зонды, комплементарные последовательностям IS-элементов, но в парах с праймером SF для ориентации (1) и с BVG300 для ориентации (2) (рис. 1). Для оценки количества интеграций в ориентации (2) в рамках настоящей работы использовали значения предельных циклов реакций, а не калибровочные кривые, как в предыдущих экспериментах, что несколько уменьшает точность количественного определения интеграций.

В независимых экспериментах при рассеве бактерий всех штаммов, выращенных из КОЕ, за исключением B. pertussis Tohama 347, частота выявления событий интеграции с помощью ПЦР-РВ существенно не отличалась от определённой нами ранее и составила 10–4–10–5 на бактерию.

В настоящем исследовании нами проанализированы культуры B. pertussis 4МKS и B. pertussis 475, высушенные в разное время в нашей лаборатории, а также культуры B. pertussis 475, полученные в разное время из разных источников, в том числе из коллекции ГНИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича. Во всех ампульных культурах были выявлены интеграции IS-элементов как в ориентации (1), так и ориентации (2). В ходе анализа 16 препаратов в 7 из них интеграция IS1002 в оперон bvgAS отсутствовала либо в одной, либо в обеих исследованных ориентациях. Интеграция IS481 присутствовала в опероне bvgAS в ориентации (1) в 75% случаев и в ориентации (2) в 25% случаев. Только в одной ампульной культуре штамма B. pertussis 475 интеграция IS 481 не была зарегистрирована. В 25% случаев не выявлено интеграции IS1002 (1), а в 3 (16%) образцах не выявлено интеграций как IS1002 (1), так и IS 1002 (2). Таким образом, частота регистрации IS-элементов в опероне bvgAS двух изогенных штаммов снижается в последовательностях IS481 (1), IS481 (2), IS1002 (1) и IS1002 (2). Достоверность и значимость выявленных закономерностей для других штаммов бактерий B. pertussis предстоит выяснить в последующих исследованиях.

Среди проанализированных Hly–-клонов ампульных культур B. pertussis 4МKS не выявлено интеграций IS1002 (2) и IS481 (1) (табл. 4), в то время как они регистрируются методом ПЦР-РВ в общей популяции B. pertussis 4МKS. Предположительно, такие инсерционные мутанты находятся среди бактерий с фенотипом Hly+. Анализ 10 отпечатков КОЕ, формирующих зоны гемолиза, не выявил изменений в размере соответствующего ампликона, что указывает на невысокий процент возможных инсерционных мутантов в популяции Hly+-клонов. Результаты ПЦР-РВ анализа бактериальной популяции, включающей изученные Hly–- и Hly+-клоны, подтверждают данное заключение: частота обнаружения интеграций IS1002 (2) и IS481 (1) в 10 раз ниже, чем IS1002 (1) и IS481 (2), регистрируемых с частотой около 10–2 на бактерию. Однако поиск интегрантов, не имеющих фенотипических признаков, с ожидаемой частотой меньше 10–3 на бактерию представляется затруднительным. По этой причине Hly+-клоны с возможными интеграциями IS1002 (2) и IS481 (1) остались за рамками настоящего исследования.

В популяции бактерий B. pertussis Tohama I в опероне bvgAS выявлена интеграция только IS481 (1) и не обнаружено интеграций IS1002. При рассевах тестируемых культур, выращенных из КОЕ, не выявлено колоний с фенотипом Hly– на среде КУА с кровью, что согласуется с частотой выявления событий интеграции методом ПЦР-РВ. Факт интеграции преимущественно IS481 (1) в специфический сайт оперона bvgAS бактерий B. pertussis Tohama I, как и разная частота при интеграции IS481 и IS1002 у изогенных вариантов штамма B. pertussis 475, требует дальнейшего изучения и может быть связана с особенностью перемещения IS-элементов у разных штаммов.

Частота интеграций IS481 в культуре бактерий B. pertussis Tohama 347, выращенных из ампулы и КОЕ, примерно в 100 раз ниже (10–6–10–7 на бактерию), чем у изогенных вирулентных бактерий B. pertussis Tohama I. Этот факт был отмечен нами в предшествующих исследованиях [20, 21]. Анализ продукта амплификации ДНК B. pertussis Tohama 347 с праймерами SF-BVG300 показал, что инсерция Tn5 в опероне bvgAS расположена вне анализируемого фрагмента оперона вирулентности и, вероятно, не способна препятствовать перемещению IS-элементов в анализируемый сайт. Это обстоятельство указывает на зависимость частоты транспозиции от целостности оперона bvgAS. Следует отметить, что нам не удалось зарегистрировать зависимость частоты транспозиции IS-элементов в оперон bvgAS от модулирующих условий при культивировании бактерий B. pertussis Tohama I, 4МKS и 475 в присутствии MgSO4 и пониженной температуры. С одной стороны, данное наблюдение не подтверждает зависимости транспозиции от модулирующих условий, а с другой, учитывая выявленное снижение частоты интеграций у B. pertussis Tohama 347, можно предположить, что белки Bvg A и Bvg S не принимают непосредственного участия в регуляции транспозиции. Полученный эмпирический результат требует дальнейшего изучения.

Обнаруженные нами с высокой частотой инсерционные мутанты B. pertussis в некоторых ампульных культурах свидетельствуют о выраженной зависимости частоты транспозиции от условий культивирования бактерий, в том числе, вероятно, и в организме хозяина. Возможно, этим обстоятельством обусловлена нестабильность получения мутантов сдвига рамки и их ревертантов, отмеченная A. Weiss и соавт. [9].

Таким образом, представленные результаты показывают, что предложенные нами тест-системы ПЦР-РВ позволяют регистрировать события интеграции IS-элементов в обеих ориентациях в оперон bvgAS. Частота их транспозиции зависит от генотипа, в том числе от целостности оперона вирулентности, и условий культивирования бактерий.

Анализ структуры фрагментов генов вирулентности bvgAS, cya и fhaB Hly–-мутантов показал, что они содержат интеграцию IS481 (2) или IS1002 (1) в специфическом сctagc сайте оперона bvgAS (B. pertussis 4МKS), либо IS481 (1) в аналогичном сайте fhaВ (B. pertussis Tohama I). Обнаружены также 4 Hly–-мутанта, хромосома которых не имеет инсерций в тестированных фрагментах генов вирулентности. В гене bvgS одного из них обнаружена делеция 2 нуклеотидов, нарушающая экспрессию фосфокиназы Вvg S, участвующей в регуляции большого количества генов возбудителя коклюша, в том числе всех генов вирулентности. В 3 из 4 Hly–-мутантов использованные методы не выявили нарушений в структуре генов bvgAS или fhaB. Ни в одном из проанализированных клонов не было интеграций в гене cya. Вероятно, что эти 3 мутанта содержат охарактеризованные S. Stibitz инсерции IS-элементов в гене bvgА или другие, например, f.s.-мутации в гене bvgS, не выявленные нами с помощью использованных методов.

Наличие интеграции одного из IS-элементов в межгенное пространство оперона bvgAS, блокирующей транскрипцию гена bvgS, представляется вполне ожидаемой причиной формирования фенотипа Hly–-мутантов B. pertussis 4МKS. Однако существует несколько примеров интеграции IS481 в специфический сайт, расположенный up streem генов brkA, kat, bvgS, fim, как минимум не сопровождающихся прекращением их экспрессии [16, 18, 20, 22]. В одной из работ не только сформулировано предположение, что транскрипция с промотора, расположенного на конце IS481, регулирует экспрессию продукта гена brkA, но и определено начало соответствующего транскрипта (рис. 2). Выявленный авторами промотор расположен на том же конце IS481 (2) в геноме клона 49 B. pertussis 4МKS, но, по-видимому, не обеспечивает достаточный уровень транскрипции гена bvg S, в результате чего формируется фенотип Hly–-клона 49 (рис. 2). Можно предположить, что нарушение транскрипции гена bvg S у мутантов, содержащих инсерцию IS1002 (1), происходит по такому же механизму или в результате полного её прекращения. Отсутствие экспериментальных данных о наличии промоторов в структуре IS1002 пока не позволяет сделать окончательный вывод. По-видимому, подобным образом, инсерция IS481 обеспечивает транскрипцию гена bvg S и дифференциальную экспрессию генов вирулентности отобранных S. Stibitz мутантов, проявляющуюся в сохранении, но значительном снижении экспрессии генов ptx и менее выраженном снижении fha [20]. Интересный случай регуляции транскрипции рассмотрен A. D’Halluina и соавт. [22]. Показана регуляция транскрипции/трансляции гена fim2 в результате синтеза антисмысловой РНК с внутреннего промотора IS481, интегрированного выше гена fim2. Предполагается, что описанные изменения регуляции генов вирулентности B. pertussis, в особенности оперона bvgAS, могут быть одним из «пусковых» механизмов формирования персистенции бактерий B. pertussis в организме единственного хозяина — человека. Или могут повышать жизнеспособность бактерий вне организма, облегчая передачу инфекции новому восприимчивому организму.

Во всех Hly–-мутантах, содержащих инсерцию в гене fhaB, была обнаружена интеграция IS481 (1). Поскольку интеграции расположены в кодирующей последовательности гена fhaB, они нарушают его транскрипцию и трансляцию, независимо от направления интеграции IS-элемента. Если взаимосвязь мутаций в опероне bvgAS с Hly–-фенотипом представляется очевидной, то влияние нокаутной мутации в гене fhaВ на гемолитическую активность B. pertussis требует дальнейшего изучения. Согласно современным представлениям, белок FhaВ не имеет прямого отношения к реакции гемолиза эритроцитов крови. Эта функция приписывается АЦТ, точнее его С-концевому участку. Однако последние данные говорят о том, что белок FhaВ взаимодействует с АЦТ. Скорее всего, гемолитическая активность АЦТ in vitro реализуется после взаимодействия с филаментозным гемагглютинином на поверхности бактериальной клетки и доставки АЦТ в эукариотическую клетку [3].

Обращает на себя внимание факт отсутствия описанных инсерционных мутантов bvgAS::IS481 или bvgAS::IS1002 среди бактерий, выделенных от больных коклюшем, тогда как клинические изоляты, содержащие инсерции IS-элементов в генах fhaB, prn и участвующие в регуляции katА и brkA, описаны в литературе [16, 18, 20, 22]. В наших экспериментах такие мутантные бактерии bvgAS::IS481 (1) были зарегистрированы в популяциях бактерий B. pertussis, персистирующих в организме реконвалесцентов коклюша и бессимптомных бактерионосителей. Можно предположить, что такое состояние возбудителя коклюша является оптимальным для персистенции в организме человека и выживания во внешней среде, а при попадании в восприимчивый организм происходят точное исключение IS-элемента (или инверсия), восстановление вирулентности бактерий, инфицирование организма и развитие заболевания. Похожую роль бактериям в состоянии пониженной вирулентности отводят M.R. Farman и соавт., изучившие профили транскрипции большой группы генов в бактериях B. pertussis внутри макрофагов [23]. Доказанное нами существование (накопление) инсерционных Вvg–-мутантов B. pertussis на поздних стадиях инфекции указывает на регуляторную роль интеграций IS-элементов в формировании персистирующих бактерий в организме человека и, возможно, на их участие в передаче бактерий новому хозяину. Можно ожидать, что точное исключение IS-элемента из оперона вирулентности восстанавливает его структуру и способность бактерий вызывать заболевание. Остаются невыясненными механизмы и условия, вызывающие обычно редкие события точного исключения. Неясно также, на каком этапе персистенции или трансмиссии патогена оно происходит. Способность IS-элемента к точному исключению показана нами ранее на модели Escherichia coli [21, 24].

Неожиданными представляются результаты анализа Hly–-мутантов B. pertussis Tohama I, зарегистрированных нами примерно в 95% проанализированных отдельных колоний, выращенных при рассеве одной из серий лиофилизированных культур из музея НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Среди 40 Hly–-колоний не обнаружено мутантов B. pertussis, содержащих интеграции в специфической последовательности NctagN в генах bvgAS, cya и fhaB. В настоящее время мутации, ответственные за формирование генотипа выделенных нами Hlу–-клонов B. pertussis Tohama I, не установлены. Вполне вероятно, что они, как и 3 неустановленные мутации Hly–-клонов B. pertussis 4МKS, относятся к классу мутаций сдвига рамки считывания в гене bvgS, инсерциям в специфический сайт bvg A или содержат другие не идентифицированные нами нарушения в структуре оперона bvgAS, генов fhaВ или cya.

Отсутствие интеграций в сайте сctagg оперона bvgAS проанализированных Hly–-колоний на фоне их достоверной регистрации методом ПЦР в популяции перед её рассевом (до 4% интеграций IS481 (1)) позволило предположить, что интеграции в соответствующем сайте могут присутствовать в геноме некоторых бактерий, сохранивших гемолитическую активность (с фенотипом Hly+). Действительно, среди бактерий фенотипа Hly+ были обнаружены 41,7% инсерционных мутантов, содержащих IS481 (1) в опероне bvgAS при сохранении нативной последовательности оперона вокруг сайта интеграции. Учитывая проведённый выше анализ и ориентации IS481, можно ожидать, что эффективный промотор, обеспечивающий транскрипцию гена bvgS и Hly+-фенотип у инсерционных мутантов B. pertussis, расположен на конце элемента IS481, противоположном описанному H. Han и соавт. [18] и в работе S. Stibitz, показавшем дифференциальное снижение экспрессии генов fhaВ и ptx и менее выраженные зоны гемолиза у КОЕ бактерий инсерционного мутанта B. pertussis [12].

Для более детальной характеристики мутанта bvgAS::IS481 (1) Hly+-фенотипа нами запланировано сравнительное изучение токсической активности коклюшного и дермонекротического токсинов, титров агглютинации и электронно-микроскопический анализ морфологии и структуры бактерий B. pertussis Tohama I и их мутантного генотипа, биоинформационный анализ последовательности IS481, направленный на идентификацию и сравнение предполагаемых промоторов, расположенных на концах IS-элементов.

Таким образом, при культивировании in vitro бактерий B. pertussis в опероне bvgAS чаще других регистрируются интеграции IS481 (1), которые ранее мы выявили в геномах бактерий B. pertussis, выделенных у реконвалесцентов коклюша и у экспериментальных животных. Прежние данные по анализу событий интеграции IS-элементов в одной ориентации (1) в значительной мере отражают динамику накопления всех инсерционных мутантов bvgAS::IS у бактерий B. pertussis.

Заключение

Полученные данные дают возможность сделать ряд значимых выводов, касающихся характеристик IS-элементов B. pertussis:

- IS-элементы способны перемещаться между специфическими сайтами на хромосоме pertussis, вызывая инактивацию генов или изменение регуляции их транскрипции при культивировании бактерий in vitro;

- частота перемещения IS-элементов и типы индуцируемых ими спонтанных мутаций зависят от генотипа и условий культивирования бактерий pertussis;

- факторы, влияющие на частоту перемещения IS-элементов, формирования спонтанных, инсерционных или иных мутантов, индуцированных IS-элементами, требуют дальнейшего изучения;

- в процессе культивирования и хранения бактерий pertussis могут возникать условия, индуцирующие формирование популяции гетерогенной по структуре генов вирулентности fhaВ, bvgАS и, вероятно, других генов вирулентности бактерий;

- перемещение IS-элементов в специфический сайт межгенного пространства оперона bvgAS приводит к изменению регуляции генов вирулентности и других bvg-зависимых генов, возможно, обеспечивая длительную персистенцию бактерий pertussis в организме хозяина.

Об авторах

Сергей Вячеславович Куликов

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

Email: stromdang@mail.ru

ORCID iD: 0000-0001-7478-3624

м. н. с. лаб. генетики бактерий отдела медицинской микробиологии

Россия, МоскваАлиса Юрьевна Медкова

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

Автор, ответственный за переписку.

Email: baburida@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-1509-0622

канд. мед. наук, с. н. с. лаб. генетики бактерий отдела медицинской микробиологии

Россия, МоскваМатвей Андреевич Локтев

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

Email: m_loktev00@mail.ru

ORCID iD: 0009-0002-5128-7681

лаборант-исследователь лаб. генетики бактерий

Россия, МоскваЛюдмила Николаевна Синяшина

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

Email: vasilissa7777@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-1708-5453

д-р мед. наук, в. н. с. лаб. генетики бактерий отдела медицинской микробиологии

Россия, МоскваГеннадий Иванович Каратаев

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи

Email: karataevgi@rambler.ru

ORCID iD: 0000-0001-8771-6092

д-р биол. наук, в. н. с., руководитель лаб. генетики бактерий отдела медицинской микробиологии

Россия, МоскваСписок литературы

- Vandamme P.A., Peeters C., Cnockaert M., et al. Bordetella bronchialis sp. nov., Bordetella flabilis sp. nov. and Bordetella sputigena sp. nov., isolated from human respiratory specimens, and reclassification of Achromobacter sediminum Zhang et al. 2014 as Verticia sediminum gen. nov., comb. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2015;65(10):3674–82. DOI: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.000473

- Guiso N. Bordetella adenylate cyclase-hemolysin toxins. Toxins (Basel). 2017;9(9):277. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins9090277

- Nash Z.M., Inatsuka C.S., Cotter P.A., et al. Bordetella filamentous hemagglutinin and adenylate cyclase toxin interactions on the bacterial surface are consistent with FhaB-mediated delivery of ACT to phagocytic cells. mBio. 2024;15(5):e0063224. DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.00632-24

- Parkhill J., Sebaihia M., Preston A., et al. Comparative analysis of the genome sequences of Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bordetella bronchiseptica. Nat. Genet. 2003;35(1):32–40. DOI: https://doi.org/10.1038/ng1227

- Weigand M.R., Peng Y., Loparev V., et al. The history of Bordetella pertussis genome evolution includes structural rearrangement. J. Bacteriol. 2017;199(8):e00806–16. DOI: https://doi.org/10.1128/JB.00806-16

- Chen Q., Stibitz S. The BvgASR virulence regulon of Bordetella pertussis. Curr. Opin. Microbiol. 2019;47:74–81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mib.2019.01.002

- Boulanger A., Chen Q., Hinton D.M., et al. In vivo phosphorylation dynamics of the Bordetella pertussis virulence-controlling response regulator BvgA. Mol. Microbiol. 2013;88(1):156–72. DOI: https://doi.org/10.1111/mmi.12177

- Belcher T., Dubois V., Rivera-Millot A., et al. Pathogenicity and virulence of Bordetella pertussis and its adaptation to its strictly human host. Virulence. 2021;12(1):2608–32. DOI: https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1980987

- Weiss A.A., Falkow S. Genetic analysis of phase change in Bordetella pertussis. Infect. Immun. 1984;43(1):263–9. DOI: https://doi.org/10.1128/iai.43.1.263-269.1984

- Stibitz S., Aaronson W., Monack D., et al. Phase variation in Bordetella pertussis by frameshift mutation in a gene for a novel two-component system. Nature. 1989;338(6212):266–9. DOI: https://doi.org/10.1038/338266a0

- Stibitz S. IS481 and IS1002 of Bordetella pertussis create a 6-base-pair duplication upon insertion at a consensus target site. J. Bacteriol. 1998;180(18):4963–6. DOI: https://doi.org/10.1128/JB.180.18.4963-4966.1998

- Stibitz S. Mutations affecting the alpha subunit of Bordetella pertussis RNA polymerase suppress growth inhibition conferred by short C-terminal deletions of the response regulator BvgA. J. Bacteriol. 1998;180(9):2484–92. DOI: https://doi.org/10.1128/JB.180.9.2484-2492.1998

- Нестерова Ю.В., Медкова А.Ю., Бабаченко И.В. и др. Клинико-диагностическое значение генетических маркеров Bordetella pertussis у контактных лиц в семейных очагах. Журнал инфектологии. 2019;11(1):17–24. Nesterova Yu.V., Medkova A.Yu., Babachenko I.V., et al. Clinical-diagnostic value of Bordetella pertussis genetic markers in contact persons in familial foci. Journal Infectology. 2019;11(1):17–24. DOI: https://doi.org/10.22625/2072-6732-2019-11-1-17-24 EDN: https://elibrary.ru/ubtkhk

- Каратаев Г.И., Синяшина Л.Н., Медкова А.Ю. и др. Инсерционная инактивация оперона вирулентности в популяции персистирующих бактерий Bordetella pertussis. Генетика. 2016;52(4):422–30. Karataev G.I., Sinyashina L.N., Medkova A.Yu., et al. Insertional inactivation of virulence operon in population of persistent Bordetella pertussis bacteria. Genetika. 2016;52(4):422–30. DOI: https://doi.org/10.7868/S0016675816030085 EDN: https://elibrary.ru/vvgoit

- Weigand M.R., Pawloski L.C., Peng Y., et al. Screening and genomic characterization of filamentous hemagglutinin-deficient Bordetella pertussis. Infect. Immun. 2018;86(4):e00869–17. DOI: https://doi.org/10.1128/IAI.00869-17

- DeShazer D., Wood G.E., Friedman R.L. Molecular characterization of catalase from Bordetella pertussis: identification of the katA promoter in an upstream insertion sequence. Mol. Microbiol. 1994;14(1):123–30. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1994.tb01272.x

- Ma L., Caulfield A., Dewan K.K., et al. Pertactin-deficient Bordetella pertussis, vaccine-driven evolution, and reemergence of pertussis. Emerg. Infect. Dis. 2021;27(6):1561–6. DOI: https://doi.org/10.3201/eid2706.203850

- Han H.J., Kuwae A., Abe A., et al. Differential expression of type III effector BteA protein due to IS481 insertion in Bordetella pertussis. PLoS One. 2011;6(3):e17797. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017797

- Семин Е.Г., Синяшина Л.Н., Медкова А.Ю. и др. Конструирование рекомбинантных аттенуированных бактерий Bordetella pertussis генотипа ptxP3. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2018;95(4):33–41. Semin E.G., Sinyashina L.N., Medkova A.Y., et al. Construction of recombinant attenuated Bordetella pertussis bacteria of ptxP3 genotype. Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 2018;95(4):33–41. DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-2018-4-33-41 EDN: https://elibrary.ru/npsjcf

- Синяшина Л.Н., Воронцов В.В, Семин Е.Г. и др. Bvg-негативная регуляция перемещений повторяющихся последовательностей в клетках B. pertussis. Генетика. 2005;41(12):1–9. EDN: https://elibrary.ru/hswjwl Sinyashina L.N., Vorontsov V.V., Semin E.G., et al. Bvg-negative regulation of repeated sequence transposition in Bordetella pertussis cells. Russian Journal of Genetics. 2005;41(12):1–9. EDN: https://elibrary.ru/ljjdgb

- Сивов И.Г., Большакова Т.Н., Каратаев Г.И. Интеграция и внутримолекулярное перемещение транспозона TnBp3 B. pertussis в клетках E. coli K-12, мутантных по белку Hpr фосфоенолпируват-зависимой фосфотрансферазной системы. Генетика. 2001;37(7):900–7. Sivov I.G., Bol'shakova T.N., Karataev G.I. Integration and intramolecular transposition of the TnBp3 transposon from B. pertussis in E. coli K-12 cells mutant for the Hpr protein of the phosphoenolpyruvate-dependent phosphotransferase system. Russian Journal of Genetics. 2001;37(7):900–7.

- D'Halluin A., Petráčková D., Čurnová I., et al. An IS element-driven antisense RNA attenuates the expression of serotype 2 fimbriae and the cytotoxicity of Bordetella pertussis. Emerg. Microbes Infect. 2025;14(1):2451718. DOI: https://doi.org/10.1080/22221751.2025.2451718

- Farman M.R., Petráčková D., Kumar D., et al. Avirulent phenotype promotes Bordetella pertussis adaptation to the intramacrophage environment. Emerg. Microbes Infect. 2023;12(1):e2146536. DOI: https://doi.org/10.1080/22221751.2022.2146536

- Сивов И.Г., Каратаев Г.И., Белявский О.А. Интеграция плазмиды в хромосому E. сoli K12, обусловленная транспозоном Bordetella. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2000;(2):33–6. Sivov I.G., Karataev G.I., Belyavsky O.A. Integration of a plasmid into the E. coli K12 chromosome mediated by a Bordetella transposon. Molecular Genetics, Microbiology and Virology. 2000;(2):33–6.

Дополнительные файлы